Stranieri. Identità e inclusione in Grecia e a Roma

CULTURA STORICA

L’indagine dell’autore parte dal motivo della “autoctonia” nella cultura ateniese e si allarga alla costruzione dell’identità in Grecia e a Roma, due modelli opposti capaci ancora oggi di interrogare la nostra civiltà.

Il re è un serpente

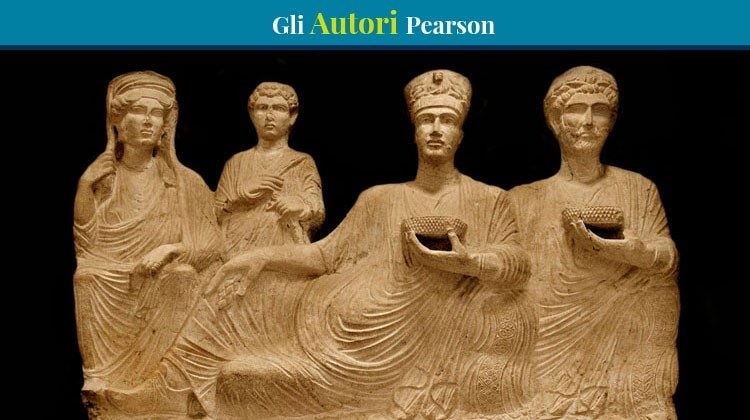

Le rappresentazioni iconografiche dei più antichi re di Atene hanno una singolare caratteristica: quei remoti sovrani, che avrebbero governato la città nei primi tempi della sua storia, sono rappresentati infatti con un corpo ibrido, per metà umano, ma terminante nella parte inferiore con una coda di serpente. Un tratto che viene confermato anche dalle fonti letterarie e che intende segnalare, attraverso un linguaggio simbolico, una circostanza molto particolare: quei re erano, letteralmente, “nati dalla terra”, dal suolo stesso dell’Attica, la regione in cui sorge Atene, e per questo il loro corpo richiamava quello del serpente, animale “ctonio” per eccellenza, legato cioè al suolo sul quale striscia.

In effetti, la cultura ateniese insiste ripetutamente sul motivo della “autoctonia”: a differenza di tutti gli altri greci, gli ateniesi non sono giunti nella loro terra provenendo dall’esterno, né hanno avuto bisogno di scacciarne gli originari abitatori, e neppure si sono fusi con popolazioni preesistenti. Essi, al contrario, sono una stirpe pura, figlia di una terra che ha occupato sin dalle origini, e pertanto sono i soli a poterla chiamare davvero “madre”, mentre per qualsiasi altro popolo la terra in cui risiede è tutt’al più una matrigna, che li ha accolti senza averli generati.

Il mito, come si sa, parla sempre un linguaggio un po’ criptico: in questo caso, però, il significato del racconto è piuttosto trasparente. Gli ateniesi rivendicano un rapporto strettissimo con lo spazio che occupano, e questa rivendicazione conferisce loro una nobiltà che li pone al di sopra di tutti gli altri greci e anzi legittima la loro ambizione ad esercitare su di essi l’egemonia; l’autoctonia, come spiega infatti Aristotele, rappresenta per una città il più alto titolo di prestigio al quale è possibile aspirare.

Ateniesi si nasce

Ma quello stesso mito ha anche un’altra implicazione, assai meno gradevole: se infatti gli ateniesi discendono da quei primi abitatori dell’Attica che sono emersi dalla terra, allora ne consegue che ateniesi si può solo nascere, ma non si può diventare. La condizione di autoctonia non si può acquisire infatti in un secondo momento: essa tutt’al più può essere ereditata da chi ne sia già in possesso. È dunque su questo sfondo culturale che possiamo interpretare anche la politica ateniese sulla cittadinanza, e in particolare il ben noto provvedimento, varato da Pericle alla metà del V secolo a.C., che considerava cittadino ateniese solo chi avesse padre e madre entrambi cittadini. Quel provvedimento finiva infatti per “blindare” definitivamente il corpo civico, trasformandolo in un gruppo ristretto di privilegiati che si alimentava solo attraverso nuove nascite al proprio interno, ma non ammetteva la possibilità di integrare individui o gruppi di diversa origine: una linea di condotta alla quale Atene rimase fedele persino nei frangenti drammatici della guerra del Peloponneso e al quale derogò solo alla vigilia della disfatta, quando in un ultimo, disperato tentativo di resistenza la cittadinanza ateniese venne estesa all’isola di Samo, alleata fedele della polis attica.

Un popolo venuto da lontano

Alla luce di queste considerazioni, può essere sorprendente il modo radicalmente diverso con cui i romani pensavano invece le proprie origini. Nelle numerose varianti del racconto che ricostruisce quelle origini, infatti, c’è un tratto che resta pressoché comune a tutte: i romani sono sempre il frutto di una mescolanza, dell’unione fra più comunità e stirpi, perlopiù provenienti da luoghi diversi e spesso lontani da quelli sui quali sarebbe sorta la città. Nella versione più nota di quel mito, a giungere nel Lazio è una pattuglia di esuli troiani sopravvissuti alla distruzione della loro città da parte dei greci e guidati dall’eroe Enea: i nuovi arrivati sono però tutti maschi – le donne sono rimaste in Sicilia, stanche di proseguire una navigazione che si trascina apparentemente senza meta – e chiedono dunque di unirsi in matrimonio alle donne italiche. Nell’ultimo libro dell’Eneide, il capolavoro di Virgilio che fissa in età augustea il racconto delle origini nella versione destinata a restare canonica, i rispettivi apporti delle due etnie nel nuovo popolo che nascerà dalla loro unione sono addirittura oggetto di un minuzioso negoziato fra Giove e Giunone, che definisce l’identità culturale dei futuri romani; in ogni caso, essi saranno un genus mixtum, come si esprime Virgilio, una stirpe mista, all’opposto di come gli ateniesi percepivano se stessi.

Il fosso e le zolle

Ma l’idea della mescolanza e della fusione ritorna in numerosi altri momenti del mito. Quando ormai Romolo era in procinto di tracciare il solco che avrebbe delimitato il perimetro di Roma, venne compiuta una singolare cerimonia: in un fossato posto al centro di quel medesimo perimetro e denominato mundus, ciascuno dei futuri abitanti della città, i quali provenivano da diversi centri del Lazio, gettò una zolla ricavata dalla terra del proprio luogo di origine. Successivamente quelle zolle vennero mischiate insieme, in modo da fondersi l’una con l’altra, quindi il fossato fu colmato e divenne il centro intorno al quale Romolo tracciò la circonferenza esterna della città.

L’episodio insiste dunque ancora una volta sul motivo dei molteplici apporti che furono necessari per giungere alla nascita di Roma, valorizzando proprio quel tratto della mescolanza che era invece sdegnosamente escluso dal mito ateniese delle origini. Come si è giustamente osservato, il racconto relativo al mundus si presenta anzi come il rovesciamento speculare di quel mito: se ad Atene è la terra a creare gli uomini, nella cultura romana sono invece gli uomini a creare la terra.

Gli stranieri in Senato

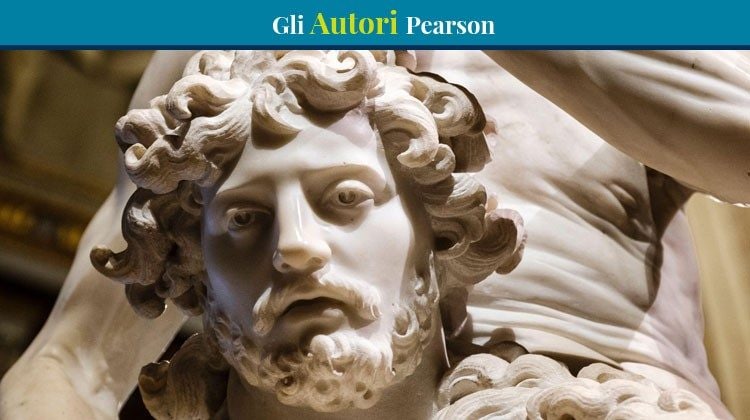

Nel 48 d.C. i vertici del potere romano furono scossi da una violenta polemica. A farla scoppiare era stata la proposta di ammettere all’interno del senato, che anche in piena età imperiale restava l’assemblea più importante del sistema istituzionale romano, i notabili della Gallia “Comata”, cioè di quella vasta area del territorio conquistata un secolo prima da Giulio Cesare e ormai parte integrante e integrata dell’impero. In quella circostanza il senato si spaccò: una parte dei “padri” asseriva che le élite italiche erano ancora perfettamente in grado di colmare le file del prestigioso consesso, e qualcuno si spinse a lamentare la già avvenuta “irruzione” nella curia di senatori lombardi e veneti, provenienti da un’area considerata anch’essa estranea all’Italia propriamente detta e legata piuttosto alla cultura celtica. Per non parlare del fatto che quei Galli di cui si chiedeva adesso l’ammissione in senato erano pur sempre i discendenti di coloro che avevano ripetutamente sfidato il “divino Cesare”, e dunque il fondatore stesso del regime imperiale, di cui il principe in carica, l’austero Claudio, era in qualche misura il discendente.

In quella circostanza Claudio avrebbe potuto imporre autoritativamente la propria posizione; scelse invece l’arma della persuasione e tenne in senato un discorso memorabile, a noi noto sia dalla ricostruzione che ne fece qualche decennio più tardi Tacito, il massimo storico dell’età imperiale, sia attraverso la versione che lo stesso Claudio fece incidere su pietra ed esporre nelle città più importanti della Gallia.

L’imperatore fa lezione di storia

Claudio era tra l’altro uno storico provetto, allievo di quel Tito Livio autore a suo tempo di una monumentale storia di Roma in quasi 150 libri: ebbe perciò buon gioco nell’osservare come la fortuna di Roma si fosse fondata sin dalle origini proprio sulla capacità di accogliere gli stranieri, di integrarli nella cittadinanza e persino di ammetterli alle magistrature, coinvolgendoli nel governo della città e dell’impero. «Per quale altra ragione Atene e Sparta sono andate in rovina, nonostante la loro potenza militare», incalzò Claudio, «se non per il fatto di considerare i vinti alla stregua di stranieri e di cacciarli come se fossero gente di razza diversa? Invece il nostro fondatore Romolo fu così saggio che più e più volte, nello stesso giorno, considerò gli stessi popoli prima nemici e poi concittadini».

Il discorso proseguiva ricordando come tra i primi re di Roma ci fossero stati dei sabini e persino degli etruschi; dalla Sabina veniva la stessa famiglia Claudia, alla quale il principe apparteneva, che era stata accolta nella cittadinanza romana all’inizio della repubblica, salvo diventare sin da subito uno dei clan più prestigiosi e potenti dell’aristocrazia romana. Apertura, accoglienza, inclusione non erano dunque solo le parole d’ordine che da sempre avevano guidato la politica romana nei confronti degli stranieri, erano molto di più: costituivano la chiave per comprendere la grandezza della città e il suo strepitoso successo sul palcoscenico della storia.

Maneggiare l’identità

Sia il mito ateniese dell’autoctonia che quello romano della stirpe mista hanno a che vedere con un costrutto culturale estremamente complesso e delicato, quello dell’identità: un’identità che viene declinata di volta in volta secondo una versione più rigida ed esclusiva o, viceversa, più aperta e inclusiva. S’intende che questa seconda declinazione non elimina gli elementi di violenza, sopraffazione, talora vero e proprio genocidio legati all’espansione e alla conquista: quella romana è pur sempre una “pace figlia della vittoria”, come spiegava Augusto; e se era doveroso “risparmiare coloro che si sottomettono”, secondo i precetti impartiti ad Enea nel poema virgiliano, i “superbi”, cioè coloro che si oppongono alla trionfale avanzata dei vincitori, vanno stroncati senza pietà. E tuttavia, l’idea di inclusione attraversa effettivamente da un capo all’altro la storia di Roma, fino alla costituzione di Caracalla che nel 212 d.C. estese la cittadinanza a tutti gli abitanti dell’impero, realizzando la più vasta comunità sociale e politica di tutti i tempi.

Si dice spesso che un’identità definita e rigida sia un elemento di forza, o addirittura che dimostri la buona salute e la vitalità di una cultura, la quale rischierebbe altrimenti di soccombere rispetto a civiltà più giovani e coese. La storia di Roma dimostra, in ultima istanza, il contrario: si può iniziare con uno straniero alla foce del Tevere e ritrovarsi ad essere i padroni del mondo.

Bibliografia

M. Bettini (a cura di), Lo straniero ovvero l’identità culturale a confronto, Laterza, Roma-Bari 2005.

A. Barbero, M. Bettini, Straniero. L’invasore, l’esule, l’altro, Encyclomedia, Milano 2012.

C. Bearzot, I Greci e gli altri. Convivenza e integrazione, Salerno editrice, Roma 2012.

M. Lentano, Uno straniero alla foce del Tevere, in M. Bettini, M. Lentano, Il mito di Enea, Einaudi, Torino 2013, pp. 162-189.

A. Cozzo, Stranieri. Figure dell’Altro nella Grecia antica, Di Girolamo, Trapani 2014.