Una vita al limite

ATTUALITÀ PER LA CLASSE | Scienze, Biologia

Vivere in condizioni che ci sembrano impossibili: lo fanno moltissimi organismi estremofili, per i quali quelle condizioni sono invece la normalità. Il “trucco”? Una sorprendente varietà di adattamenti.

Negli abissi del mare, dove regnano freddo e tenebre, o in pozze roventi ribollenti di acido solforico. Sotto i ghiacci dell’Antartide come nei deserti infuocati. O perfino in acqua salatissime, con una concentrazione di cloruro di sodio superiore al 30%. E, ancora, in ambienti senza ossigeno, senza luce, o a pressioni spaventose, che nessuno di noi esiterebbe a definire inospitali, e che immagineremmo privi di qualunque forma di vita. Sbagliando. Già, perché in questi territori vive in realtà una grande quantità di creature, soprattutto microrganismi, ma anche esseri più complessi, che crescono e si riproducono in situazioni da noi definite “estreme”, ma che per loro rappresentano la normalità. E che, al grido di “Strani sarete voi!”, costituiscono per gli scienziati un incredibile bacino di informazioni e di scoperte, non senza rilevanza anche per la nostra quotidianità.

Una vita eccezionale, o forse no...

Partiamo dai microrganismi. «Quelli che vivono in queste condizioni particolari si chiamano estremofili, che significa amanti degli ambienti estremi» spiega Marco Moracci che è professore di biochimica all’Università Federico II di Napoli e gli estremofili li studia per professione. «La loro scoperta, avvenuta negli anni Settanta del secolo scorso, ha rivoluzionato la nostra concezione dei parametri che consentono la vita: molto più ampi di quanto creduto fino a quel punto. Anzi, popolando luoghi considerati inospitali, ma in realtà diffusissimi sul pianeta, gli estremofili rendono il concetto di eccezionalità del tutto relativo. Vista la varietà e la quantità di queste creature, viene da pensare che l’eccezione siamo noi e il mondo che conosciamo.»

Batteri e Archea per tutti i gusti

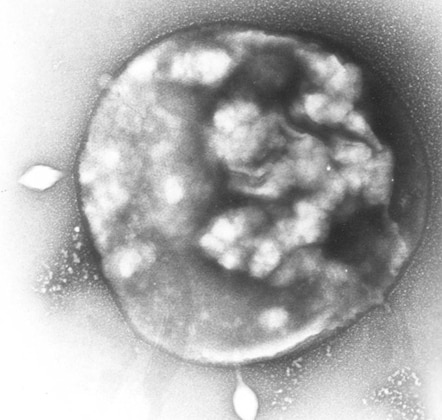

Per la maggior parte sono batteri o Archaea, organismi unicellulari privi di nucleo che rappresentano una linea evolutiva a sestante rispetto ai batteri e agli eucarioti. Tra gli uni e gli altri, ce n’è per tutti i gusti. Ecco gli organismi acidofili, che crescono a livelli di acidità altissima e gli alcalofili, che vivono a pH basico, per esempio nella soda caustica diluita. Per proseguire con i barofili, che hanno bisogno di pressioni superiori alle 500 atmosfere, gli psicrofili, che vivono sotto i 10 °C e gli alofili, che crescono a concentrazioni saline elevatissime (per esempio Halobacterium che si può trovare nel Mar Morto o nel Gran Lago Salato dello Utah). E, ancora, gli organismi termofili, che vivono a una temperatura ottimale tra 50 e 80 °C, e gli ipertermofili che prosperano a temperature ancora più alte. Come l’Archeon Strain 121, che può uscire vivo e vegeto da un trattamento in autoclave – strumento che viene utilizzato per sterilizzare attrezzature da laboratorio o strumenti chirurgici – a 121 °C. Secondo uno studio pubblicato dalla rivista Science, a questa temperature l’Archeon non solo sopravvive, ma si moltiplica tranquillamente. Preoccupati per una possibile infezione? Non dovete. Ai 37 °C del nostro corpo non è in grado di riprodursi e quindi non può essere infettivo.

Estremismi necessari

Anzi, il punto è proprio questo, sottolinea Moracci. «Non è che gli estremofili si limitino a tollerare condizioni estreme: ne hanno proprio assoluto bisogno per svolgere le loro normali funzioni e per proliferare. E talvolta, quelle che servono sono più condizioni estreme contemporaneamente. Succede con Sulfolobus solfataricus, un termoacidofilo che vive nelle solfatare a pH 2-3 a una temperatura di 75-80 °C. Per questo non sono noti estremofili patogeni per l’uomo.»

A ciascuno il suo speciale adattamento

La domanda, a questo punto, è come si faccia a vivere in situazioni così al limite. La risposta è che ognuno ha trovato il modo di fare di necessità virtù. «La cosa interessante» nota Moracci «è che questi organismi non presentano componenti biologiche di base significativamente differenti da quelle che troviamo nelle nostre cellule. Ma ognuna ha escogitato un sistema per farle funzionare in un modo diverso ed efficientissimo a seconda delle condizioni presenti.» Halobacterium, per esempio, accumula al suo interno una grande quantità di ioni K+ per impedire che, per osmosi, l’acqua del citoplasma fuoriesca nell’ambiente ipersalino in cui vive, uccidendolo. Gli organismi che vivono nelle solfatare basano il loro metabolismo sullo zolfo anziché sull’ossigeno: in pratica, producono ATP (una molecola con funzione di riserva energetica che utilizziamo anche noi per far funzionare le attività cellulari) attraverso un processo chiamato riduzione degli ioni solfato, che comporta la trasformazione, in condizioni anaerobiche, di acido solforico in H2S.

Gli organismi termofili o ipertermofili, invece, hanno spesso sequenze di DNA – molecola delicata che alle alte temperature si danneggia – con un’alta frequenza di coppie guanina-citosina, il cui legame è più forte e dunque più stabile di quello adenina-timina.

Non solo: sempre per salvaguardare il DNA possono mettere in campo specifiche proteine con funzione protettiva, a loro volta dotate di strutture e composizioni in amminoacidi che le rendono perfettamente funzionanti ad alte temperature e inefficienti a quelle più basse. In alcuni casi, inoltre, queste proteine sono ulteriormente preservate da sostanze speciali quali il trealosio e il mannosilglicerato che agiscono impedendone la denaturazione, ossia la perdita di struttura e, quindi, di funzione.

Estremofili per la vita quotidiana

Le soluzioni messe in campo da questi organismi per vivere in ambienti estremi, inoltre, possono tornare utili per un gran numero di applicazioni in settori diversi. Ecco qualche esempio. Sostanze come il trealosio sono oggi usate come eccipienti nei farmaci, perché preservano la degradazione chimica e fisica dei principi attivi. Le indagini del DNA di cui sentiamo spesso parlare nel campo della medicina legale, insieme a un’altra vasta serie di test diagnostici e scientifici, avvengono grazie a una particolare reazione chiamata PCR (reazione a catena della polimerasi) che consente la moltiplicazione in vitro di specifici frammenti di DNA ed è resa possibile dalla disponibilità di una speciale DNA polimerasi – l’enzima coinvolto appunto nella duplicazione del DNA – capace di resistere a temperature superiori ai 90 °C. E da dove viene questo enzima? Ovviamente da un batterio estremofilo, chiamato Thermus aquaticus. Persino il nostro bucato deve qualcosa agli estremofili, in particolare a quelli che ci forniscono idrolasi, enzimi che agiscono sulle macchie aumentando il potere detergente del sapone a basse temperature. E come dimenticare le patatine fritte? «Nella produzione delle patatine si genera una sostanza tossica, l’acrilamide» racconta Moracci. «Ebbene, un enzima tratto da estremofili è in grado di distruggere questo sottoprodotto indesiderato della frittura industriale.»

Non solo batteri

Come anticipato, esistono anche forme di vita estremofile decisamente più complesse di quelle fin qui descritte. Per esempio quelle che gli scienziati si sono trovati davanti qualche anno fa, dopo aver scavato per 740 metri sotto la superficie dell’Antartide, a centinaia di kilometri dalla luce del Sole e a una temperatura, è il caso di dirlo, polare. Invece del nulla atteso, hanno scoperto un intero ecosistema con pesci, gamberetti e altri invertebrati, sviluppatosi in una sorta di acquario separato dal resto del mondo.

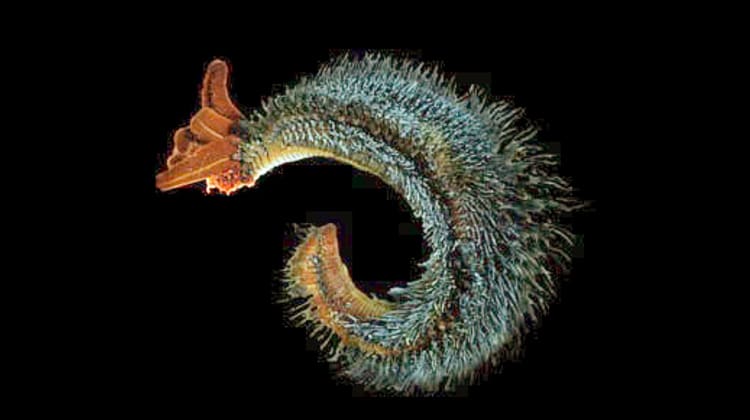

Quando alla telecamera apparvero una dopo l’altra queste creature, la sorpresa degli studiosi fu enorme. Almeno pari a quella dei primi pesci avvistati, che, probabilmente attratti dalla luce come raccontò uno degli scienziati a Science, «apparivano curiosi e docili». E che dire di Alvinella pompejana, il “verme di Pompei”, che vive nei pressi delle sorgenti idrotermali del Pacifico? Lungo fino a 13 cm è capace di resistere a temperature fino a 80 °C. Come non citare, infine, la fauna variegata della Fossa delle Marianne, pronta a vivere senza luce, al freddo (da -1 a 4 °C) e con una pressione 1000 volte più alta di quella in superficie, fino a 11 000 metri sotto il pelo dell’acqua? La resistenza al freddo e all’incredibile pressione è un problema che riguarda la struttura stessa delle cellule che compongono questi animali. Basti pensare che, a quelle condizioni, le loro membrane cellulari finirebbero per diventare solide, come il burro in congelatore. La soluzione adottata da queste creature sembra essere quella di includere nelle membrane molti grassi insaturi, in grado di renderle fluide anche a basse temperature. Le proteine, invece, sembrerebbero essere protette, almeno nei pesci, da molecole come il TMAO (trimetilammina-N-ossido), la cui concentrazione cellulare aumenta con l’aumentare della profondità, almeno fino a 8000 metri sotto il livello del mare. Oltre questo limite, l’accumulo del TMAO sembrerebbe invece avere un effetto controproducente, ed è probabilmente questa la ragione per la quale nella parte più profonda della Fossa, tra gli 8400 e gli 11 000 metri, non sono mai stati avvistati pesci, ma “soltanto” particolari crostacei chiamati anfipodi, foraminiferi e cetrioli di mare. Tutti pronti a mettere in pratica un vecchio adagio, che ovviamente nessuno di loro ha mai sentito: «La vita è questa. Niente è facile. Ma nulla è impossibile».

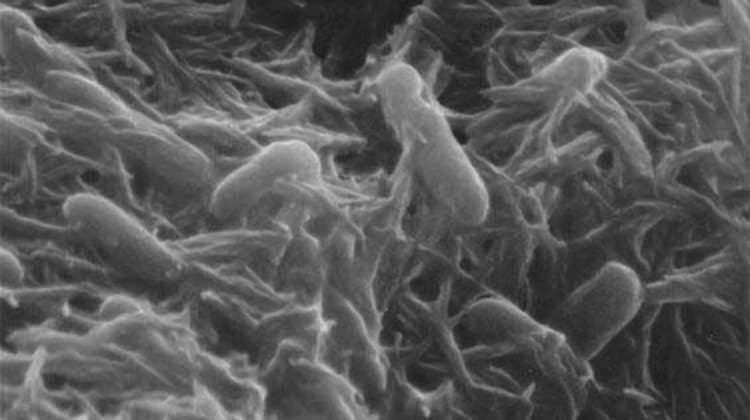

Batteri elettrici

La vita degli esseri viventi è un flusso di elettroni. Le nostre cellule, per esempio, distruggono gli zuccheri che mangiamo in un processo che trasporta gli elettroni degli zuccheri stessi all’ossigeno che respiriamo, e così produciamo ATP. C’è però chi ha risolto altrimenti, come i batteri “elettrici” Shewanella e Geobacter, che si nutrono direttamente di elettroni ricavati da rocce e metalli. Ricercatori dell’Università del Minnesota sono riusciti a farli crescere su semplici elettrodi metallici, dimostrando come questi organismi siano in grado di nutrirsi di pura elettricità, e nient’altro. Come se anziché mangiare un bel piatto di pasta, per nutrirci noi ficcassimo le dita nella presa elettrica. Questi batteri sono oggetto di attento studio anche per un possibile impiego come “pulitori” di aree contaminate con idrocarburi o materiale radioattivo.