Leopardi e «l’affetto dolcissimo della pietà»

Il sentimento della misericordia

APPROFONDIMENTI DISCIPLINARI

Invece che considerare le tradizionali categorie di pessimismo, in particolare quello storico e quello cosmico, sottolineando l’aspetto “negativo” del pensiero leopardiano, cercheremo in questo contributo di enfatizzare un concetto “positivo”: la pietà, la compassione, la misericordia verso l’altro… Collegando questi aspetti all’altro tema centrale della poetica leopardiana: la natura.

di Ottavio Ghidini

In alcuni manuali scolastici l’itinerario poetico leopardiano si trova a essere suddiviso in fasi corrispondenti a diverse tipologie di pessimismo, in particolare “pessimismo storico” e “pessimismo cosmico”. Questa scelta può avere anche una sua efficacia didattica, ma enfatizza, agli occhi degli studenti, soltanto un aspetto “negativo” del pensiero leopardiano, e rischia di attribuire un’eccessiva rilevanza a una categoria concettuale che potrebbe costringere l’esercizio critico-interpretativo dei testi nei limiti angusti di un generico psicologismo, riduttivo quando si parla un autore di formazione e sensibilità tenacemente classicistica come Leopardi.

La pietà e la natura nel pensiero leopardiano

Potrebbe essere utile sottolineare in classe la centralità di una categoria “positiva”, che segna in modo persistente il pensiero leopardiano e alla quale si fa riferimento di frequente, a differenza di quanto avviene invece a proposito del concetto di “pessimismo“, nelle pagine dello Zibaldone e non solo. Si tratta di un sentimento, o più propriamente di un “affetto“, che Leopardi, nelle sue opere, designa con i termini “compassione”, “pietà”, “misericordia”. Per capire che cosa il poeta intenda con queste parole, dobbiamo ricollegarci a un altro elemento chiave del suo pensiero, il concetto di natura. All’altezza della stesura del Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica (1818), Leopardi è convinto che gli uomini antichi fossero migliori dei moderni e anche più felici soltanto perché vivevano a stretto contatto con la natura. Essa, come una madre misericordiosa, offriva loro ciò che rende la vita vivibile, ossia le illusioni e l’immaginazione, dalle quali nascono i nobili sentimenti, le nobili imprese, l’entusiasmo. Tale condizione primigenia però, con il passare dei secoli, è stata danneggiata dall’incivilimento, dal processo di formazione delle società, dalla speculazione filosofica, che hanno allontanato l’uomo dallo stato naturale, compiendo quella che Leopardi definisce la strage delle illusioni (Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’italiani). Per colpa della ragione, della mente che indaga, accorda, disunisce, l’uomo è arrivato a vedere gli scheletri delle cose (Comparazione delle sentenze di Bruto e Teofrasto vicini a morte), le cose scarnificate, le cose private della loro aura e senza alcun legame vitale con l’uomo.

Tale concezione della natura entra in crisi attorno al 1822, allorché Leopardi comprende, attraverso una maggiore conoscenza della filosofia antica, che già gli antichi erano infelici. L’infelicità si rivela allora una caratteristica dell’esistenza in quanto tale, della condizione materiale, fisica dell’esistenza, segnata dal limite in modo costitutivo. Tutto ciò che siamo non rappresenta nient’altro che la parte irrisoria di un cieco meccanismo di produzione e di distruzione; questo meccanismo è la natura, che prevede la generazione, come pure la distruzione di ciò che ha generato, senza alcuna attenzione nei confronti delle singole realtà individuali. È quanto si esprime nel Dialogo della Natura e di un Islandese: la Natura viene accusata di essere «nemica scoperta degli uomini e degli altri animali» e di tutte le sue opere; essa rappresenta l’origine vera dei mali dei viventi.

La natura nemica “assolve” l’uomo…

Se l’infelicità dipende dalla natura, non ha alcun senso che gli uomini si accusino a vicenda determinando così conflittualità sociali. Leopardi afferma che la sua filosofia ha l’obiettivo di spegnere l’odio che tanti e tanti uomini portano ai loro simili, a causa del male che, giustamente o ingiustamente, essi, come tutti gli altri, ricevono dagli altri uomini (Zib. 4441). Per Leopardi l’odio nasce da un dolore subito, l’aggressività nasce da un io ferito e più complessivamente dalla paura che tutti noi abbiamo della morte, intesa come supremo atto di soppressione dell’individualità vivente e come ritorno della persona umana all’indistinto del circuito di morte e riproduzione della natura. Leopardi, colpevolizzando di ogni cosa la natura, vuole discolpare gli uomini totalmente (Zib. 4441).

L’uomo è in grado di provare pietà verso gli altri?

Tra gli uomini deve nascere piuttosto un sentimento che spesso Leopardi chiama “compassione”, ma a volte anche “misericordia”: un “affetto” che scaturisce dalla consapevolezza che quella umana è una condizione di finitezza e di dolore, al di là delle ingiustizie che gli uomini si infliggono a vicenda a causa dell’amor proprio. L’amor proprio, nella riflessione leopardiana, si configura come impulso dell’uomo a tutelare sé stesso, sopravvivere, possedere la vita e vede negli altri dei potenziali oppositori. Leopardi si interroga a fondo sulla possibilità che nell’uomo, nonostante l’amor proprio, possa nascere il sentimento della compassione: noi siamo davvero in grado di provare pietà nei confronti dell’altro? Siamo irrimediabilmente chiusi nel nostro io o è possibile l’estasi, il passaggio dal bisogno istintivo di autoconservazione alla domanda del desiderio di vita come relazione?

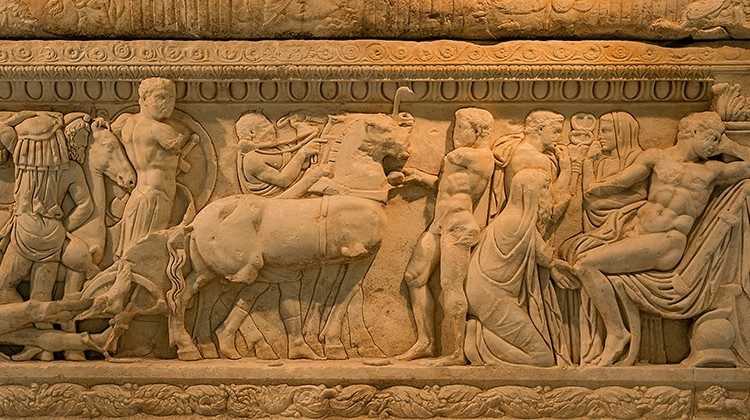

Un esempio di pietà: Achille e Priamo

C’è un passo dell’Iliade di Omero che richiama spesso l’attenzione di Leopardi: Priamo, il re di Troia, si reca alla tenda di Achille per chiedergli la restituzione del corpo di Ettore, suo figlio. All’inizio Achille si mostra inflessibile nei confronti di Priamo, ma a un certo punto, il suo atteggiamento cambia. Vedendo infatti Priamo piangere, l’eroe greco ripensa a suo padre e all’amore che egli ha nei suoi confronti. Achille ritorna nella condizione di figlio e si impietosisce perché nell’altro vede sé stesso, ritorna a una dimensione dimenticata di sé stesso: l’io vittima, l’io debole, l’io indifeso, l’io fragile. In questa scena Omero ci fa percepire la bellezza della misericordia verso il nemico, la bellezza della generosità verso il vinto (Zib. 1083-1084).

La scena dell’Iliade però, afferma Leopardi, è frutto del gran genio e dell’anima sublime e poetica di Omero. Il poeta antico non sta “descrivendo”, non ha di mira la ricostruzione di una situazione plausibile, ambientata nel contesto storico della guerra di Troia: il sistema delle virtù eroiche del mondo greco arcaico – sostiene Leopardi – non implicava, infatti, la compassione e tantomeno l’amore verso il nemico. Omero non sta “raccontando quello che potrebbe essere accaduto”, sta, propriamente, immaginando: è l’immaginazione l’elemento da cui scaturisce questa scena sublime. Vuol dire che è nella poesia, forse solo nella poesia, che è dato avvertire la possibilità di relazioni umane non sottoposte alla legge dell’amor proprio.

Solo nella poesia esistono relazioni umane guidate dalla pietà

È solo nella poesia che si può raggiungere la rappresentazione di relazioni interpersonali autentiche, non strumentali.

Per tale motivo, nella poesia di Leopardi troviamo spesso un legame profondo tra autocommiserazione e compassione, tra la pietà dell’io poetico nei riguardi di sé stesso e la pietà verso un’alterità esistenziale. Pensiamo a una delle poesie più belle, A Silvia: al centro di questo testo troviamo il soggetto poetico che piange la propria disperazione e la giovane donna di Recanati, la tenerella, da chiuso morbo combattuta e vinta. Un’alterità che si avvicina, che ci visita, che è qui presente («Silvia, rimembri ancora…?»), e poi un’alterità che si allontana, che va oltre la condizione terrena; eppure anche in questa lontananza mantiene un legame con noi, perché indica un destino che ci accomuna («E con la mano / la fredda morte ed una tomba ignuda / mostravi di lontano»). Due soggetti intrinsecamente uniti: un io autocommiserante e un tu autentico, altro, degno di reale compassione.

Tale legame tra l’io e il tu riguarda anche il rapporto stabilito da Leopardi con il proprio lettore, per cui nella poesia leopardiana è avvertibile una profonda tensione dialogica.

Questi temi sono presenti nel testamento poetico di Leopardi, La ginestra o il fiore del deserto. La pianta della ginestra, che sorge sulle pendici del Vesuvio, è nella medesima situazione in cui si trova ogni vivente: figlia della natura, elemento della natura essa stessa, che però la natura, attraverso la lava, sta ora per distruggere. Ciò nonostante, il fiore gentile della ginestra manda al cielo un profumo che il deserto consola. La ginestra, che di per sé, singolarmente, non ha alcun senso specifico nell’ordine della natura, dignitosamente sceglie di dare un senso alla propria esistenza attraverso la commiserazione dei danni altrui, attraverso la consolazione del deserto. In tale componimento il termine “natura” si riferisce a colei che è «madre di parto e di voler matrigna», la natura empia, non pietosa, incapace di misericordia. Ma in questo testo c’è un’altra occorrenza del termine “natura”: Leopardi parla, infatti, anche di una “nobile natura”, designando in tal modo colui che ardisce sollevare gli occhi contro il fato comune, non incolpando altri del proprio dolore, ma anzi abbracciando gli uomini con vero amore, porgendo loro aiuto nelle difficoltà. La nobile natura è quella che non replica nei rapporti interpersonali il meccanicismo spersonalizzante della natura matrigna e che concorre alla realizzazione di una società fondata sulla giustizia e sulla pietà: la giustizia, che è la ricomposizione dei contrasti sociali e dei soprusi dell’uomo sull’uomo, e la pietà, quell’impulso di bene che in una pagina sublime dello Zibaldone (3607) viene chiamato «l’affetto dolcissimo della pietà, madre o mantice dell’amore».

Bibliografia

Per la lettura delle opere di Leopardi consiglio Giacomo Leopardi, Tutte le poesie, tutte le prose e lo Zibaldone, a cura di Lucio Felici e Emanuele Trevi, edizione integrale diretta da Lucio Felici, Roma, Newton & Compton editori, I Mammut, 2010.

Per un commento più recente alle due opere maggiori si veda: Giacomo Leopardi, Canti, introduzione e commento di Andrea Campana, Roma, Carocci, 2014; Idem, Operette morali, a cura di Laura Melosi, Milano, BUR, 2013.

Utilissimi, anche scolasticamente, sono i volumi di Pier Vincenzo Mengaldo, Antologia leopardiana. La prosa e Antologia leopardiana. La poesia, entrambi pubblicati da Carocci.

Per i temi qui trattati si veda Antonio Prete, Compassione. Storia di un sentimento, Torino, Bollati Boringhieri, 2013. Sull’omerismo leopardiano è da leggere Gilberto Lonardi, L’Achille dei «Canti». Leopardi, «L’infinito», il poema del ritorno a casa, Le lettere, 2017.