Racconto dalla Siria: Damasco, Homs, Palmira

CULTURA STORICA

Ho viaggiato in Siria per una settimana, dal 14 al 21 aprile, per conto del TG4. Andare in Siria con il visto ufficiale da giornalista è praticamente l’unico modo per visitare il paese in questo momento, a meno di correre rischi seri di essere rapiti o uccisi. Non è stato possibile accedere per “motivi di sicurezza” alla periferia di Damasco, che è sotto il controllo di gruppi di opposizione, né ad altre aree del paese che il regime siriano non ha interesse o motivo di mostrare alla stampa.

Gabriele Barbati

A Damasco, dal Libano

Tranne i morti, quasi mezzo milione in cinque anni, la tragedia in Siria è cambiata tante volte dal 2011 a oggi. I segni si vedono dappertutto, a cominciare dalla strada per raggiungere Damasco. L’aeroporto della capitale è stato presto ingoiato dalla guerra di posizione tra l’esercito governativo e i vari gruppi armati attivi nella periferia. Bisogna muoversi in macchina da Beirut, dal Libano dunque, scollinare un confine di montagna e filare per una quarantina di chilometri di boschetti e cantieri moderni. Fino al 2013 neanche questa via era così sicura. Rimane a ricordarlo il cartello che segna la deviazione verso Madaya e Zabadani, due cittadine un tempo sonnolente e dove ora miliziani di opposizione, e purtroppo diverse migliaia di civili, subiscono l’assedio di Hezbollah. Il movimento mussulmano sciita, che controlla ufficiosamente il Libano, ha segnato una svolta nel conflitto tre anni fa, intervenendo per mettere in sicurezza le principali vie di comunicazione che legano Damasco al Libano e alla costa mediterranea della Siria, dove il sostegno al presidente Bashar Al-Assad è maggiore tra la popolazione. Senza l’apporto infatti dei guerriglieri sciiti libanesi e di quelli arrivati dall’Iran - il protettore degli interessi del regime siriano, di Hezbollah e dei loro passaggi di armi - Assad non starebbe vincendo questa guerra.

Normalità e bandiere a Damasco

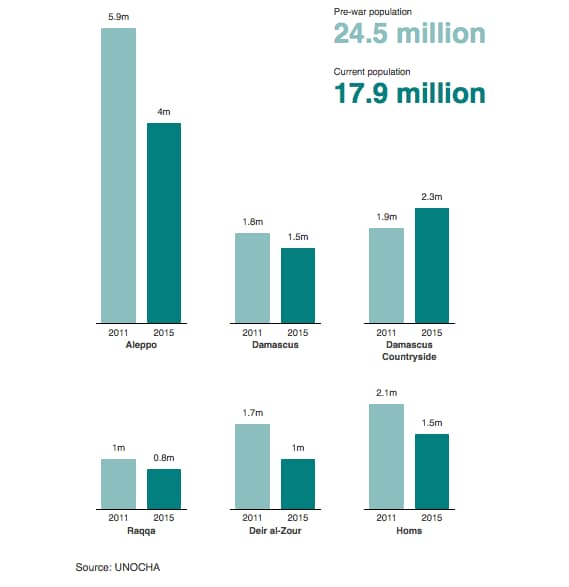

Lo dicono i sorrisi compiaciuti dei funzionari militari alla frontiera e l’aura di normalità e bandiere che regna entrando a Damasco. Le cose vanno molto meglio rispetto al passato. Al punto che ad aprile il regime ha potuto tenere anche delle elezioni parlamentari nelle aree sotto il proprio controllo, dove si stima vivano ancora otto milioni di siriani (su una popolazione totale di circa 24 prima della guerra). Dalle immagini della televisione di stato, che hanno mostrato una festa di votanti ai seggi, è sembrata più un’ auto-celebrazione del presidente che una competizione democratica. Nei caffè e nei ristoranti del centro, di nuovo affollati, si avverte la stessa sensazione di sollievo. Belle ragazze con e senza il velo e giovani ben vestiti ridono ai tavolini nel quartiere cristiano della città vecchia di Damasco, tra la porta di Tommaso e la grande moschea degli Omayyadi. A guardarli è difficile non pensare che furono dei loro coetanei nel marzo di cinque anni fa a scendere per le strade di Daraa, Damasco, Homs e Aleppo a chiedere la fine di cinquant’anni di arresti, controlli e dittatura in Siria. Erano le avvisaglie di quella “primavera araba” che avrebbe avuto esiti tanto diversi in Tunisia, Egitto e Yemen.

La guerra, epilogo della Primavera araba

La Siria ha subito l’epilogo peggiore. Era già accaduto negli anni sessanta ai primi accenni di opposizione al neonato regime siriano sotto la guida di Hafez Al-Assad, il padre dell’attuale presidente. Gli arresti e le uccisioni di allora riguardarono in particolare la città di Hama, dove l’esercito sarebbe stato mandato nuovamente nel 1982 a reprimere nel sangue, massacrando migliaia di persone, la rivolta dei Fratelli Mussulmani, un movimento religioso islamico con un grande seguito tra la popolazione e perciò mal visto dai militari al potere. Anche nel marzo del 2011 la protesta verso il governo prese corpo nelle piazze. Agli slogan e ai cartelloni che chiedevano democrazia nelle maggiori città del paese, il presidente Assad decise di rispondere con le cariche della polizia e poi dell’esercito. La repressione durò mesi, al prezzo di decine di migliaia di vittime e di arresti, e fu così violenta da creare una polarizzazione persino peggiore. I giovani sopravvissuti al pugno di ferro del regime in parte fuggirono all’estero, in parte confluirono in gruppi armati creati con l’aiuto di centinaia di soldati e ufficiali che nel frattempo, di fronte alla gravità degli ordini impartiti, avevano preso a disertare in massa. Si delineò così una vera e propria guerra civile tra l’esercito regolare siriano e un fronte eterogeneo di ribelli armati, costituito da giovani siriani e rifornito dai fuoriusciti in Turchia e in Giordania, battezzato Esercito Libero Siriano. Durò fino a tutto il 2012, con battaglie aspre e attacchi sempre più vicini alla stessa capitale da parte delle forze ribelli. Il regime utilizzò il grosso dell’esercito e dell’aviazione per contrastare i ribelli, arrivando ad arruolare anche una manovalanza di miliziani sciiti e alawiti (la minoranza di cui fa parte la famiglia Assad), che si resero protagonisti di terribili massacri ai danni di civili di fede musulmana sunnita.

È stato in questo stallo - politico, militare e infine settario - che l’arrivo di gruppi armati finanziati e istruiti dall’estero ha ulteriormente modificato la natura del conflitto siriano, soprattutto nel corso del 2013. Prima è stata la comparsa degli uomini dell’ISIS, inviati come una testa di ponte dall’Iraq dal sedicente califfo Abu Bakr Al Baghdadi per approfittare del caos e in grado nel tempo di espandersi a macchia d’olio nell’est del paese grazie a organizzazione e armamenti superiori. Poi è emerso il fronte Al-Nusra, una costola staccatasi dall’ISIS e subito affiliatasi ad Al-Qaeda, l’organizzazione terroristica oggi guidata dal successore di Osama Bin Laden, Ayman Al-Zawairi. A seguire, negli anni, sarebbero spuntate altre sigle di ispirazione radicale e ben provviste di fondi e mercenari dall’estero, su tutti Jaysh Al-Islam e Ahrar Al-Sham, che hanno finito per controllare ognuna il proprio pezzo di paese.

Di fatto, la Siria negli ultimi tre anni, è diventata il palcoscenico principale di una guerra per procura e tappa di uno scontro in corso da decenni per la leadership politica e religiosa del Medio oriente: da un lato, i paesi mussulmani sunniti, con in testa l’Arabia Saudita, e dall’altro quelli sciiti guidati dall’Iran, tra le cui fila si annovera anche la Siria degli Assad.

L’assedio alla periferia di Damasco

Basta muoversi di pochi chilometri dal centro di Damasco per avvertire la presenza delle formazioni islamiste. I soldati siriani ai posti di controllo, che punteggiano la capitale rallentando il traffico all’inverosimile, ti fermano sulla via verso il quartiere di Jobar. Sono solo cinque minuti dalla porta di Tommaso. Da qui piovevano i colpi dei mortai e dei cecchini che fino alla tregua di fine febbraio 2016 avevano svuotato persino la città vecchia. Sempre qui, e su gran parte della periferia a est di Damasco, nota come Ghouta orientale e controllata da gruppi di opposizione, l’esercito di Assad ha scaricato tutta la sua potenza militare, incluso nell’agosto 2013 il gas sarin che ha ucciso centinaia di persone. Ai bombardamenti poi si sono aggiunti gli assedi. Da est a ovest della capitale, in quartieri e intere municipalità che fino a pochi anni fa facevano tutt’uno con Damasco - come Douma,Yarmouk, Daraya, Moadamiyeh - si stima che le forze governative tengano in trappola almeno duecentomila civili, che vivono del poco che si riesce a coltivare o ottenere in qualche modo dalle organizzazioni internazionali o dai contrabbandieri. «Non è solo un problema di viveri. A migliaia di persone manca l’assistenza medica necessaria a curare le emergenze o anche le malattie precedenti. C’è bisogno di evacuarle», dice nel suo ufficio di Damasco, Pawel Krzysiek, portavoce del Comitato internazionale Croce Rossa in Siria.

Il difficile accesso dei convogli umanitari

La Croce Rossa e varie agenzie delle Nazioni Unite tentano quotidianamente di ottenere dalle parti in conflitto i permessi per inviare aiuti in diciotto aree in Siria che sono sotto assedio totale e in altre comunque ritenute “difficile da raggiungere”. Si ritiene che l’emergenza riguardi almeno una cinquantina di comunità e che al loro interno vivano quasi cinque milioni di persone. Finora le organizzazioni umanitarie ne hanno raggiunto solo una piccola parte e va considerato che, quando anche un convoglio di camion passa le linee del fronte, cibo, acqua e medicine e altri generi di prima necessità durano al più per un mese.

«È fondamentale che l’accesso dei convogli umanitari sia regolare e, auspicabilmente, che venga data libertà di movimento ai civili per uscire e soddisfare i propri bisogni» sottolinea a Damasco Kieran Dwyer, capo comunicazione dell’UNICEF, l’agenzia dell’ONU per l’infanzia.

«Alcune di queste aree non hanno visto distribuzioni di alimenti e medicine per due tre anni ormai - aggiunge - e un milione di bambini sotto i cinque anni in Siria non è stato vaccinato contro morbillo, meningite, pertosse, poliomielite. Si tratta di minacce mortali per i bambini».

Aiuti per sopravvivere e prezzi decuplicati

Anche chi è riuscito a scappare nel centro di Damasco sfuggendo all’assedio della periferia, spesso, deve contare sugli aiuti per sopravvivere. È il caso di centinaia di palestinesi siriani che vivevano in vari campi gestiti dall’agenzia specializzata delle Nazioni Unite, l’UNRWA, e che ora distribuisce cereali, coperte, kit igienici e altro in alcuni punti di raccolta nella capitale siriana. «Siamo scappati quando i combattimenti si sono fatti insostenibili», ci dice un signore fuggito dal sobborgo orientale di Ein Tarma e venuto con le due figlie a prendere la sua razione mensile. Ora si deve combattere invece con i prezzi che, per la perdita di valore della lira siriana, sono perlomeno decuplicati dall’inizio della guerra. Un litro di latte nelle zone sotto assedio del governo, come il Ghouta orientale, costa addirittura il 20,000% in più rispetto a prima della guerra, secondo dati messi insieme dall’emittente inglese BBC. Il prezzo di un chilo di pane a Deir Azzor, una città accerchiata dall’ISIS nell'est della Siria, è aumentato del 6.500%. Così diventa difficile anche riprendere a vivere.

A Homs, riconquistata dalle forze governative

Da Damasco con l’autostrada, tornata in parte percorribile, si arriva in due ore a Homs, che per anni è stata la città simbolo della resistenza al regime. Per le strade si vedono auto, biciclette e famiglie a passeggio, letteralmente, in mezzo alle macerie. Rimuoverle o ricostruire, per ora, non è una priorità. Si combatte ancora infatti nel distretto di Al-Wair, l’ultimo che rimane dopo una riconquista graduale da parte delle forze governative a furia di bombe e barili incendiari scaricati dal cielo. Prendiamo una limonata e un toast in un piccolo bar che ha riaperto i battenti a un angolo semi deserto. Due adolescenti con lo sguardo arrabbiato ammazzano la mattina seduti sulla carcassa di un’auto. In ogni guerra c’è chi scappa, potendo e volendo, dove non si combatte. È successo a circa dieci milioni di siriani: sei riparati in altre zone del paese e quattro fuggiti oltreconfine. Ma c’è anche chi, per tanti motivi, resta o torna.

«Mio marito è morto in un attacco, l'anno scorso», ci racconta una signora cristiana ortodossa che fermiamo lungo la strada con due ragazze. «Voglio solo dimenticare ora e vivere in pace. E voglio farlo qui, con le mie figlie. Non voglio andare via», conclude con un sorriso.

Molti civili sono tornati nelle proprie case a Homs, incluso il quartiere di Khalidya, riconquistato un anno fa. Interi condomini collassati su se stessi sembrano cristallizzare il tempo. Tranne il latrato di due cani, il silenzio è totale. Bisogna infilarsi tra le pieghe della distruzione per trovare le tracce delle cinquemila persone, sunnite e cristiane, che ci dicono i nostri accompagnatori siano rientrate a vivere qui. In effetti, tra palazzi ancora agibili, troviamo bambini che giocano a pallone e crocicchi di famiglie che chiacchierano come buoni vicini. C'è acqua, non l’elettricità.

«Quando siamo tornati mancava tutto il necessario. Adesso va meglio», ricorda sul divano di casa Naida Mawarbe. Il marito, Sami, tiene ad aggiungere: «Certe persone si sono ingannate a pensare che con la rivoluzione avrebbero ottenuto qualcosa».

Tutte le persone con cui parliamo a Khalidya ringraziano Dio, Assad e l’esercito. Il signor Mustafa per esempio è sicuro che grazie al presidente, sunniti e alawiti (la minoranza cui appartengono gli Assad e circa il 10% della popolazione) vivranno in pace d’ora in poi, nonostante l’essersi massacrati a vicenda.

«Non ho paura», ripete deciso seduto nel suo appartamento con l’ultima nata in braccio. Nessuno ammette di temere ancora qualcosa qui. Viene il dubbio che solo una parte dei nostri intervistati creda davvero a quanto dichiara, complice la presenza della nostra scorta governativa durante le interviste. Il regime di Assad finora è stato responsabile della maggior parte delle vittime della guerra in Siria, senza contare lo stato di polizia sotto cui si è vissuto per decenni prima del conflitto. L’avvento dei tagliagole dell’ISIS, con il loro infame corredo di esecuzioni e di aberrazioni religiose, sembra aver fornito a Bashar Al-Assad l’occasione di riciclarsi come un salvatore della patria.

L’intervento della Russia e lo sminamento di Palmira

Se ne è accorta presto anche la Russia, le cui basi navali sulla costa siriana sono state storicamente un motivo di alleanza con il governo di Damasco. Sono stati i russi ad apportare l’ultima e finora decisiva modifica alla guerra. L’intervento massiccio dell’aviazione russa dall’autunno del 2015 ha permesso infatti all’esercito siriano di riconquistare buona parte del territorio perduto. Lo si nota sui circa duecento chilometri che da Homs spezzano il deserto siriano verso Palmira. Convogli di camion e moderni carri armati russi con soldati in assetto da guerra compaiono spesso lungo la strada. I soldati di Assad invece, spesso mal capitati coscritti dalla strada, stanno ai tanti checkpoint in cui incappiamo a controllare documenti e posare per le foto rituali con il segno della vittoria. Ufficialmente, i militari russi sono venuti a Palmira per sminare i templi di quella florida oasi di culture e commerci che era fiorita sotto la regina Zenobia nei primi secoli dopo Cristo e che l’UNESCO ha dichiarato patrimonio dell’Umanità. Prima di ritirarsi a fine marzo, infatti, l’ISIS aveva piazzato centinaia di mine.

«Anche se buona parte delle rovine non è stata distrutta, i danni sono gravissimi. Hanno fatto esplodere i due templi più rappresentativi, quello di Belshamin e quello di Bel, la cui cella principale era perfettamente conservata dal 30 d.C. Senza contare i danni e i saccheggi compiuti al Museo e negli altri siti della Siria», spiega Maria Teresa Grassi, docente all’Università degli studi di Milano, che ha lavorato per anni sul parco archeologico di Palmira con il Progetto PALMAIS.

Lo sminamento ora è completo sia nella città antica che in quella moderna, Tadmor. Ma è improbabile che i suoi circa centomila abitanti, che oggi con mezzi di fortuna dribblano i crateri lasciati dalle mine sull’asfalto per recuperare quanto possono dalle proprie case, abbiano il permesso di tornare a viverci. Gruppi di miliziani sono ancora attivi sulle colline circostanti e si combatte a una ventina di chilometri verso est.

Il campo di battaglia di Aleppo

Ma soprattutto Palmira è una base da cui procedere per un’eventuale avanzata verso Raqqa, la roccaforte siriana dello Stato Islamico. Per ora, tuttavia, le attenzioni dell’esercito siriano, di quello russo e dei loro alleati sciiti sono concentrate su Aleppo, una volta la maggiore città siriana e oggi ridotta un campo di battaglia spaccato a metà tra il governo e una galassia di milizie di opposizione. Fra le tregue dichiarate a Ginevra (dove si negozia sotto l’egida dell’ONU) e violate sul terreno, centinaia di persone sono morte nei bombardamenti intensificatisi tra aprile e maggio di quest’anno e spesso mirati a ospedali e cliniche, gli ultimi presidi sanitari rimasti per migliaia di civili presi in mezzo dal conflitto.

Lo stesso accade a nord della città, dove una recente avanzata dell’ISIS ha spinto decine di migliaia di persone ad ammassarsi nuovamente al confine turco, poco distante. Ma di quel confine la Turchia, che ospita quasi tre milioni di rifugiati, ha chiuso le porte in seguito a un accordo con l’Europa. Privando i siriani anche dell’ultima tristissima scelta: morire o abbandonare il proprio paese.