Andare oltre la logica delle “quote rosa”

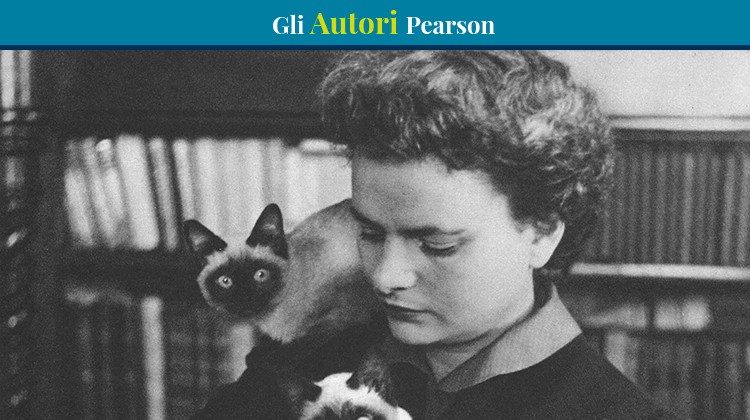

Elsa Morante: scrittrice di viscere e di cuore

APPROFONDIMENTI DISCIPLINARI – II GRADO

Che significato ha parlare di “canone femminile” oggi in letteratura? Accogliamo l’interessante riflessione di Giuseppe Langella su questo tema e scopriamo perché Elsa Morante è a tutti gli effetti una scrittrice del canone “maggiore”, quello che include uomini e donne.

di Giuseppe Langella

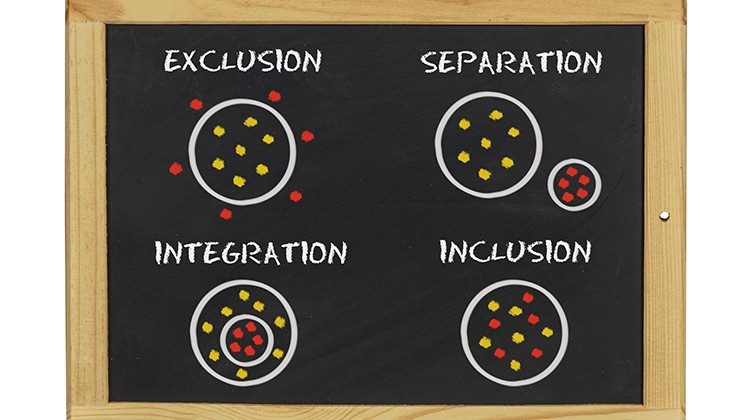

Il canone che conta è uno solo

Vengo subito al punto: ha senso parlare di “canone femminile”? Sì e no. Ciascuno è libero, s’intende, di delimitare il campo come crede, onde con la stessa legittimità si potrebbe concepire, per esempio, un canone “femminile” piuttosto che “lirico”, o “risorgimentale”, o “siciliano”. Ma il canone letterario che conta è uno solo, abitato indistintamente da uomini e donne in ragione del loro valore, a prescindere dal sesso, dalla classificazione retorica dei loro testi, dal luogo e dal tempo in cui sono vissuti. Gli autori e le autrici che hanno la forza di creare un’opera originale, capace di discostarsi, per temi, per visione, per stile, per struttura, dai modelli ricevuti, entrano di diritto nel canone, senza bisogno di dichiarare il genere di appartenenza; e quanto più un’opera, per dirla con Cesare Segre, diventa “paradigmatica”, inaugurando una nuova tradizione certificata da una folta sequela di imitazioni, variazioni e sviluppi, tanto più centrale è il posto che essa occupa all’interno del canone, a prescindere dall’identità anagrafica di chi l’ha scritta. Sarebbe perciò riduttivo e penalizzante collocare, per esempio, Sibilla Aleramo dentro un ipotetico “canone femminile”, perché, come ho cercato di dimostrare (cfr. Scrittrici e poetesse in odor di canone, “Folio.Net”, anno 9, N. 2), Una donna è opera largamente innovativa «non solo rispetto alla letteratura femminile di tardo Ottocento e ai temi stessi del movimento emancipazionista, ma perfino in rapporto alle poetiche dominanti agli albori del nuovo secolo», introducendo «nella letteratura moderna una nuova tipologia di personaggio femminile e un nuovo modello di romanzo di formazione».

Il pericolo dell’autoreclusione

Mi chiedo, a questo punto, se le antologie femminili, gli happening riservati alle sole autrici e gli stessi women’s studies giovino ancora alla giusta causa del riconoscimento dei meriti letterari delle donne, come è stato nei decenni passati delle necessarie rivendicazioni, o non rischino piuttosto di essere ormai controproducenti, confinando poetesse e scrittrici in una riserva indiana, alla stregua di una specie protetta, sì, ma resa al tempo stesso inoffensiva. Bisogna guardarsi dalla tentazione di recludere la letteratura femminile in uno spazio puramente conservativo, dove si celebrano i riti dell’autocoscienza rinunciando a priori a quel confronto, a quella libera competizione, che sono la via obbligata per incidere davvero sulla revisione del canone e sulla ricerca letteraria in atto.

In questo senso, la costituzione di un “canone femminile” è una prospettiva pericolosa, perché se da un lato può apparire gratificante, dall’altro conferisce soltanto premi di consolazione. Concepire un “canone femminile” separato da quello “maschile” perpetuerebbe precisamente quella discriminazione di genere contro cui parecchie generazioni di donne, letterate e non, hanno combattuto. Le «signore della penna» (la definizione è di Gino Tellini) non possono più essere considerate figlie di un dio minore. Avere una nomination nel “canone femminile” equivarrebbe pur sempre a entrare nella classifica di un campionato di serie B, senza poter aspirare a rivestire un ruolo nella massima divisione.

Dalle “quote rosa” alla “maglia rosa”

Il “canone femminile” ha perfino meno efficacia pratica delle cosiddette “quote rosa” prescritte, nelle liste elettorali e in altri ambiti, a garanzia delle “pari opportunità” di genere. Ma in sede letteraria occorre lasciarsi alle spalle anche la logica delle “quote rosa”, perché nell’unico canone vigente, luogo esclusivo degli ottimati, non si entra per decreto ma per merito. In tutti i settori che contano, dalla politica allo spettacolo, dalla scienza alla cultura, le donne hanno imparato a farsi valere. Non si vede perché in letteratura dovrebbe essere diverso. Scrittrici e poetesse non sono in corsa per un mazzo di fiori, né per una poltroncina lasciata libera dall’amabile cavalleria dei colleghi, ma per una sudata e gloriosa “maglia rosa”.

Fra l’altro, devo queste ferme convinzioni allo stimolo iniziale di una poetessa che ho sempre stimato moltissimo. Ne tacerò il nome, ma le rendo omaggio rievocando il nostro primo incontro e le poche veloci parole che avemmo il tempo di scambiarci, forse una ventina d’anni fa, durante l’inaugurazione, in una galleria milanese, della mostra di un poeta visuale. Impacciato per l’emozione, dopo essermi presentato non le seppi esprimere meglio la mia ammirazione che dichiarando di considerarla senz’altro la «migliore poetessa vivente». Giudicavo ancora, come si vede, per canoni separati. La sua risposta mi sorprese e mi illuminò. Consapevole del proprio valore, mi disse che non le avevo fatto, poi, un gran complimento, perché il primato che le riconoscevo non aveva alcuna importanza. E concluse: «È coi poeti uomini che ci si deve misurare, quella è la sfida che conta».

È del tutto evidente che la quotazione di un’opera e il prestigio di un autore hanno un peso diverso a seconda del numero di concorrenti in rapporto ai quali l’una e l’altro vengono calcolati. Più è largo, infatti, l’ambito di riferimento entro cui decidiamo di collocare la produzione di un determinato autore, più aumenta e diventa agguerrita la competizione per la conquista del podio. È questo, esattamente, che fa la differenza tra “canone femminile” e canone, per dir così, “androgino”, perché una competizione ristretta alle sole donne letterate non solo taglia fuori in partenza l’intero, ovviamente gremito, settore maschile, ma circoscrive ulteriormente il campo, salvo poche e sporadiche eccezioni, all’età contemporanea, quando le “signore della penna” irrompono sulla scena letteraria.

Ebbene: tutte le autrici di cui vado perorando la causa in questi articoli si sono meritate, a mio giudizio, un posto nel canone maggiore. Una di esse è Elsa Morante.

Elsa Morante

Davanti alla canonizzazione di Elsa Morante qualche collega potrà storcere il naso, non riconoscendo alla sua invenzione i tratti spiccatamente sperimentali che caratterizzano tanta parte della narrativa novecentesca. I suoi romanzi non sono stati accolti favorevolmente da tutti i critici, nonostante il successo, talvolta addirittura clamoroso, di pubblico. Si è rimproverato alla Morante di aver riesumato modelli ottocenteschi, di aver compiuto, insomma, un’operazione rétro, senza forse tenere nel debito conto il fatto che i mondi e i personaggi da lei evocati sono comunque in piena sintonia col clima modernista. Ma l’impertinenza con cui essa ha seguito traiettorie tutte sue, senza lasciarsi minimamente condizionare dal lavoro degli altri, fosse pure il marito Alberto Moravia, è una prova inequivocabile della forza del suo talento letterario. E non si è mai ripetuta: ogni suo libro fa storia a sé; e ne ha scritti pochi, senza mai essere divorata dalla smania di vedersi continuamente in vetrina. La Morante ha lasciato che ogni storia si sedimentasse nella sua immaginazione, che rispondesse a una necessità.

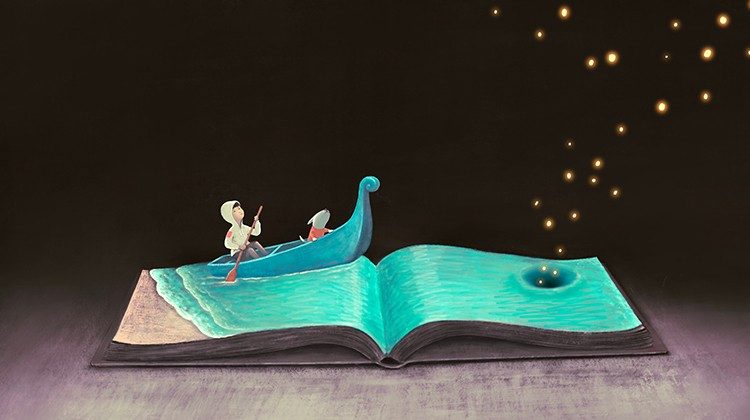

Menzogna e sortilegio: un’opera-mondo

Così, in piena temperie neorealista, quando sembrava che si potessero raccontare solo la guerra e la resistenza, le deportazioni e la fame, la scrittrice pubblicò nel 1948 Menzogna e sortilegio, tragica storia di una famiglia siciliana, che si dipana per più generazioni, dagli ultimi decenni dell’Ottocento ai primi anni del Novecento, in un groviglio doloroso di rapporti, tra infatuazioni e disprezzo, ferite e vendette, fedeltà e tradimenti, sogni sublimi e misere finzioni. Al suo apparire, il romanzo sembrò anacronistico e non venne compreso, ma trovò un estimatore d’eccezione in György Lukács, che non esitò a definire Menzogna e sortilegio «il più grande romanzo italiano moderno». Esso si rifaceva, infatti, alla grande tradizione realistica ottocentesca, con l’ambizione di offrire una rappresentazione totale, un’opera-mondo come forse soltanto Thomas Mann e Riccardo Bacchelli avevano osato fare in pieno Novecento.

Scrivere senza la “angoscia dell’influenza”

La Morante non sa cosa sia la “angoscia dell’influenza” che, a detta di Harold Bloom, da sempre ossessiona poeti e scrittori, desiderosi di affrancarsi a ogni costo dal condizionamento di codici e modelli preesistenti. Lei, al contrario, dove trova del buono prende, senza troppi problemi, innestandolo nel tessuto della propria opera. Questo modo di fare, apparentemente ingenuo e dilettantesco, è invece, nel suo caso, l’indice di una personalità artistica spiccatissima, quella – per intenderci – che solo i classici possiedono: essa può assimilare tranquillamente quel che la suggestiona, perché alla fine è fedele solo a sé stessa, alla propria vocazione. La Morante non è una scrittrice di testa, ma di viscere e di cuore, e la sua pagina è frutto, al tempo stesso, di istinto e di macerazione. Essa libera i fantasmi della mente solo dopo che hanno preso vita in lei; può lasciarsi guidare dall’intuito, perché prima della scrittura c’è il lungo raccoglimento di una coscienza inquieta, tormentata e sognante, che scava nella memoria e nei vissuti, scrutando in sé stessa e negli altri le leve e i meccanismi dell’esistenza. Sta qui il segreto di un’opera, che affascina perché mette in contatto coi sentimenti universali, col fondo umano di ogni esperienza, segnata dal dolore e assetata di felicità.

La storia e il sommovimento del canone

Ciò vale per L’isola di Arturo (1957), il suo romanzo di formazione, come per Aracoeli (1982), la storia di una regressione impossibile al tempo mitico di un’infanzia vissuta dal protagonista in simbiosi con la madre; ma soprattutto vale, esemplarmente, per La Storia, terzo romanzo di Elsa Morante, uscito nel 1974 nella collana Einaudi degli “Struzzi”: un bestseller rimasto per decine di settimane in testa alla classifica dei libri più venduti (600.000 copie in pochi mesi). L’impatto di questo libro sulla letteratura italiana contemporanea è quasi incalcolabile. Mi verrebbe da paragonarlo all’asteroide che, precipitando sulla Terra, provocò l’estinzione dei dinosauri.

L’opera, naturalmente, sollevò un vespaio di polemiche da parte della critica più oltranzista, in quanto rilanciava il genere datatissimo e quasi sepolto del romanzo storico, ripristinava il narratore onnisciente di ottocentesca memoria e, peggio ancora, agiva sul pedale emotivo del pathos e della pietas per commuovere il lettore: tre aspetti che, a quell’altezza, facevano inorridire l’establishment letterario, rovesciando la tendenza in atto all’aridità, all’intellettualismo e alla dissoluzione delle forme narrative. La storia entra di diritto nel canone novecentesco perché ne ha modificato potentemente il paradigma: anzitutto, la straordinaria fortuna popolare ottenuta da quel romanzo ha spronato parecchi altri scrittori e scrittrici a confrontarsi con la realtà storica e sociale del nostro Paese, ad attingere la materia delle loro opere narrative dalle esperienze salienti della vita collettiva, per cui da allora in avanti abbiamo assistito a una nuova fioritura di romanzi storici o storico-antropologici; ma, più in generale e più radicalmente, grazie a quell’atto di fede incondizionata sulla forza appassionante di un racconto intriso di tragedia e di umanità si sarebbe tornati a scommettere e a investire sul romanzo, risuscitandolo in vita, dopo che gli esponenti della Neoavanguardia lo avevano dato per morto.

Referenze iconografiche: The History Collection / Alamy Stock Photo

In evidenza

Guarda la videolezione dedicata a Elsa Morante >>

Il canale YouTube per la didattica della modernità letteraria

Una videoteca a servizio di docenti e studenti, comprensiva anche di un’ulteriore sezione dedicata a commenti e analisi testuali, che costituiscano una sorta di ideale antologia scolastica.

Per vedere la precedente videolezione vi invito a cliccare qui: Sibilla Aleramo >>

Per iscrivervi al canale vi invito a cliccare qui: Giuseppe Langella >>

Per una veloce videopresentazione vi rimando invece qui: Un canale YouTube per la didattica della modernità letteraria >>