Gli ebrei sotto il nazismo: “pecore al macello” o combattenti?

INSEGNARE LA SHOAH

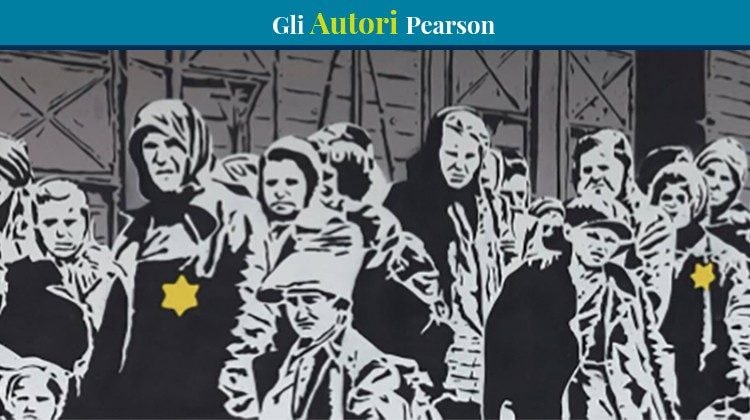

“Come pecore al macello”, è questa l’immagine che molti associano allo sterminio del popolo ebraico. Non fu così se si considerano, oltre gli episodi di resistenza militare, gli atti di resistenza morale e culturale che gli ebrei seppero organizzare contro la barbarie nazista. Una resistenza disperata e proprio per questo straordinaria nei risultati che riuscì a conseguire.

Le molte vie della resistenza

“Come pecore al macello”. È questa l’immagine che molti associano alle deportazioni, alle fucilazioni di massa, alle camere a gas, alla distruzione dei ghetti, al tentativo di annientamento del popolo ebraico messo in atto dal nazismo e dai regimi che a esso si ispiravano. Ma è un’immagine corretta? Se della resistenza al nazismo da parte delle vittime abbiamo una concezione puramente militare e calcoliamo le perdite inflitte ai tedeschi e ai loro complici, e quanto furono efficaci le rivolte individuali e collettive, generalizzando potremmo dire che andò così. Ma se alla resistenza diamo un significato morale e psicologico, e consideriamo non solo quella condotta con le armi, ma anche quella perpetrata con ogni mezzo per evitare che all’annientamento fisico seguisse anche quello del ricordo e di un’intera cultura, allora possiamo dire che l’immagine è ingiusta perché resistenza vi fu: impari, disperata, perdente, ma vi fu.

L’autodifesa ebraica al tempo dei pogrom

Nell’Europa orientale gli ebrei erano avvezzi alle persecuzioni, e la loro vita era costantemente sotto minaccia. Alla fine dell’Ottocento in Russia e in Polonia erano nati gruppi di autodifesa costituiti da proletari ebrei in genere legati a partiti come il Bund1, grande e forte partito socialista ebraico, o alle organizzazioni sioniste. Erano addestrati allo scontro fisico, armati sommariamente (in genere di bastoni e mazze, assai di rado di pistole) e in più di un’occasione riuscirono a sventare i pogrom, o a limitarne i danni. Mai, però, si erano trovati ad affrontare un nemico così numeroso, dotato di una supremazia militare schiacciante, e spietato.

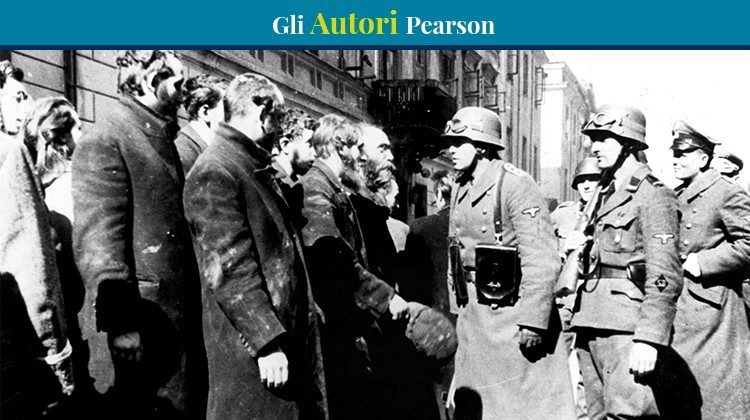

Cento rivolte nei ghetti

Eppure, un piccolo esercito di straccioni affamati e malissimo armati (nel ghetto di Varsavia la razione alimentare quotidiana arrivava a sole 180 kilocalorie, e la gente moriva di fame e sfinimento sui marciapiedi) riuscì a infliggere qualche umiliazione all’occupante nazista, e a opporre una resistenza inaspettata al momento della liquidazione dei ghetti, quando fu chiaro che la strategia di evitare di suscitare l’ira dei tedeschi – obbedendo e astenendosi da azioni di guerriglia per non scatenare rappresaglie – non avrebbe evitato lo sterminio di tutti gli abitanti. Il ghetto di Varsavia insorse il 19 aprile del 1943, alla vigilia della Pasqua ebraica: quando le SS e la polizia entrarono, all’alba, trovarono le strade deserte e furono poi accolte da un lancio di granate di produzione in gran parte artigianale, che provocarono morti e feriti tra i tedeschi. La reazione fu rabbiosa, ma nonostante la tremenda disparità di forze i combattenti del ghetto resistettero per un mese, mentre Heinrich Himmler aveva promesso a un furioso Adolf Hitler che il ghetto sarebbe caduto in tre giorni. Pochi sopravvissero agli scontri, e tuttavia il coraggio dimostrato indusse i partigiani polacchi a sostenere l’insurrezione e a rifornire di armi il ghetto.

La diffidenza dei partigiani non ebrei

Uno dei problemi dei partigiani ebrei era infatti quello della diffidenza nei loro confronti: in Russia e in Polonia gran parte della popolazione, anche di quella ostile al nazismo, era antisemita, e molti ritenevano gli ebrei intrinsecamente pusillanimi e inadatti al combattimento. La collaborazione tra le bande ebree e non ebree era dunque scarsa e difficile. L’altro grave problema era che ai rivoltosi dei ghetti toccavano scelte dolorose: con i pochi soldi era meglio comperare armi destinate a una battaglia senza speranze, o cercare di far uscire clandestinamente dal quartiere ebraico e nascondere quante più persone possibile? Nonostante queste difficoltà, ci furono ben un centinaio di rivolte nel migliaio di ghetti istituiti dai nazisti nell’Europa orientale: ce ne furono per esempio a Bialystok (città della Polonia nord-orientale, oggi vicina al confine con la Bielorussia) dove la resistenza durò cinque giorni e un centinaio di partigiani ebrei riuscì a fuggire nelle foreste circostanti, a Tuchin, a Vilnius.

A Vilnius, la lotta per la salvezza di una cultura ricchissima

A Vilnius non si combatté solo con le armi: ci fu anche una manifestazione clamorosa di quella tenacissima resistenza silente che si prefiggeva non di salvare i corpi (per quelli purtroppo non c’era speranza), ma il ricordo di ciò che c’era stato prima della guerra, di ciò che stava accadendo, ma anche di arrivare alla morte con dignità, senza sprofondare nella brutalità anonima, e conservando i tratti più nobili dell’esperienza umana. Vilnius era chiamata “la Gerusalemme della Lituania” per l’estrema vivacità della vita culturale ebraica, sostenuta da circoli di poeti e scrittori. Una prima forma di resistenza all’occupazione nazista fu l’immediata apertura di una biblioteca pubblica all’interno del ghetto, con 45 000 volumi. Gli ebrei leggevano furiosamente, tra i rastrellamenti e le fucilazioni e le violenze quotidiane: ogni volume poteva essere tenuto per soli tre giorni, per esaudire le richieste (i libri più prestati furono Via col vento e i gialli, per il dispiacere dei fondatori socialisti, che avrebbero preferito letture più impegnate). Il 13 dicembre 1942 la biblioteca festeggiò il prestito numero 100 000.

La Brigata della Carta

Ma a Vilnius c’era anche un patrimonio di testi preziosi e documenti che rischiavano di finire nelle mani sbagliate, quelle dell’Accademia Nazista: guidati dall’ex prete cattolico Johannes Pohl, i tedeschi avevano il piano di razziare libri e oggetti sacri accumulati in città in secoli di vita ebraica. Parte del materiale sarebbe stato distrutto in segno di spregio, mentre un’altra parte era destinata a essere utilizzata a scopi di “studio della questione ebraica”, ovvero alla stesura di testi antisemiti.

Una squadra di intellettuali, tra i quali i grandi poeti yiddish Abraham Sutzkever e Shmerke Kaczerginski, riuscì a rischio della vita a mettere in salvo libri antichi, manoscritti, certificati, che furono nascosti sottoterra e recuperati dopo la liberazione. La Brigata della Carta poté contare sull’aiuto di una bibliotecaria lituana, Ona Šimaitė, che a un certo punto fu scoperta, arrestata e torturata (sopravvissuta a Dachau, fu nel 1966 insignita del titolo di “Giusto tra le Nazioni”). Anche Sutzkever e Kaczerginski sopravvissero, e dopo aver combattuto nella rivolta del ghetto di Vilnius e nelle foreste tra la Lituania e la Bielorussia insieme ad altri partigiani, diventarono testimoni con la musica e i versi di ciò che era accaduto.

Le “capsule del tempo” di Varsavia, nei bidoni del latte

Anche nel ghetto di Varsavia ci si pose il problema di riuscire a tramandare al mondo e ai posteri il ricordo delle persone, e delle cose materiali e immateriali che si stavano distruggendo. Qui l’operazione di salvataggio, molto capillare, fu ideata dallo storico Emanuel Ringelblum, che reclutò collaboratori appartenenti a vari settori dell’ebraismo sguinzagliandoli alla ricerca di documenti, oggetti e testimonianze: ogni aspetto della vita nel ghetto doveva essere studiato, relazionato e archiviato, dai giochi dei bambini alle barzellette, alle attività politiche o religiose. Il gigantesco archivio raccolto dall’Oneg Shabbat (“Gioia del Sabato”, così si chiamava l’organizzazione di Ringelblum) fu interrato dentro bidoncini del latte vuoti, a costituire una raccolta di “capsule del tempo”. Dopo la guerra se ne recuperò una parte, ora custodita a Varsavia dall’Istituto Storico Ebraico, il resto andò perduto nella distruzione del ghetto.

La scienza lasciata ai posteri

Un’altra forma di resistenza spirituale fu messa in atto da un gruppo di medici del ghetto di Varsavia, che trasformarono in un lavoro scientifico le sofferenze proprie e dei propri pazienti, tormentati dalla fame e dalla malnutrizione. Guidati dal dottor Israel Milezkovski, registrarono puntigliosamente tutti gli effetti che le gravi privazioni hanno sul corpo umano e sulla mente. Avevano a disposizione purtroppo un numero enorme di casi, il loro scopo era non solo quello di lasciare uno studio eccezionale e irripetibile ai medici che sarebbero venuti dopo di loro, ma anche di dimostrare che i nazisti stavano facendo morire di fame gli ebrei di Varsavia, che non erano decimati dal tifo, come sostenevano gli occupanti, ma dagli stenti. Il lavoro sulla fisiologia e la patologia della fame – 262 pagine manoscritte su fogli sottratti all’esercito tedesco, agli ebrei era infatti vietata la ricerca – fu portato clandestinamente fuori dal ghetto e dopo la guerra venne pubblicato in varie lingue. Degli autori, uno solo sopravvisse. Il capo della ricerca si tolse la vita mentre erano in corso gli ultimi rastrellamenti.

I partigiani nelle foreste

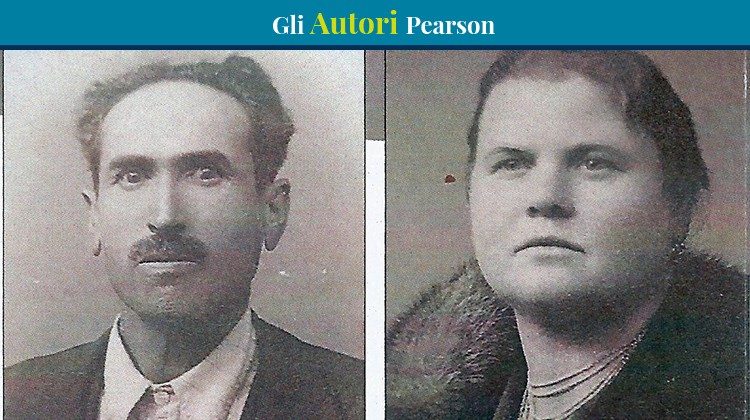

Se la resistenza al nazismo da parte degli ebrei ebbe quasi sempre un valore simbolico, ci furono alcune eccezioni, come quella, clamorosa, della Brigata Bielski. Si trattava di una formazione partigiana organizzata dai fratelli Tuvia, Assael e Zus Bielski, agricoltori ebrei bielorussi, dopo che i tedeschi ebbero trucidato i loro genitori e altri due fratelli. Tuvia aveva servito nell’esercito polacco, era un soldato abile e coraggioso, e riuscì a procurarsi le armi e il rispetto delle altre formazioni partigiane sovietiche. La Brigata Bielski continuò a crescere: erano 30 persone nel 1941, 200 nel 1942, 700 nel 1943 e al momento della liberazione, nel 1944, ben 1260, con moltissime donne, anziani e bambini che i combattenti avevano aiutato a fuggire dai ghetti o trovato mentre si aggiravano smarriti nei boschi. In pratica, la brigata aveva creato un piccolo stato libero e perfettamente organizzato – con tanto di scuola, sinagoga, ospedale – nascosto nell’impenetrabile e paludosa foresta di Nalibocki. Collaborando con altre brigate, i partigiani della Brigata Bielski inflissero ai tedeschi perdite significative.

L’Armée Juive

Nei paesi occidentali occupati dal nazismo gli ebrei parteciparono attivamente alla resistenza armata inserendosi nelle varie formazioni partigiane, non essendoci in queste l’antisemitismo che rendeva difficile la vita dei partigiani ebrei nell’Europa orientale. In Francia però un gruppo di militanti sionisti fondò nel 1942 l’Armée Juive, composta da centinaia di combattenti ebrei che si occupavano soprattutto di sabotaggi, dell’individuazione e uccisione delle spie della Gestapo, e di accompagnare i correligionari in fuga verso la Spagna o la Svizzera. Nell’agosto del 1944 l’Armée Juive partecipò all’insurrezione generale, combattendo a Parigi, a Lione e a Tolosa.

Le rivolte più disperate

Disperate, suicide, incredibili. Così ci appaiono oggi le rivolte nei luoghi dove la macchina dello sterminio era in azione con tutta la sua feroce potenza e i prigionieri oltre che disarmati erano esausti, denutriti e malati. Eppure, ci furono insurrezioni a Treblinka, a Sobibor, e perfino ad Auschwitz, dove il 7 ottobre 1944 un gruppo fece saltare in aria il Crematorio IV e le camere a gas, usando la polvere da sparo che giorno dopo giorno alcune detenute ebree, che lavoravano in una fabbrica di munizioni, avevano introdotto di contrabbando. Tutte le rivolte si conclusero con massacri, ma alcuni deportati riuscirono a evadere e a unirsi ai partigiani.

1 Bund è la forma abbreviata che indica il movimento socialista ebraico Algemeiner Jidisher Arbeterbund in Lite, Poilen un Russland (“Federazione generale dei lavoratori ebrei in Lituania, Polonia e Russia”). Il Bund fu fondato a Vilnius (Lituania) nel 1897 come sindacato operaio, successivamente divenne un vero e proprio movimento politico.

Bibliografia e Sitografia

BIBLIOGRAFIA

• Hanna Krall, Arrivare prima del Signore Iddio, Giuntina (traduzione di Ludmila Ryba e Janina Pastrello): il racconto di Marek Edelman, leggendario vicecomandante dell’insurrezione del ghetto di Varsavia.

• Marek Edelman, Il ghetto di Varsavia lotta, Giuntina (a cura di Wlodek Goldkorn).

• David Fishman, Quei piccoli grandi eroi che salvarono i libri, Newton Compton (traduzione di Elena Paganelli): la storia della Brigata della Carta, che salvò il patrimonio di Vilnius.

• Samuel D. Kassov, Chi scriverà la nostra storia? L’archivio ritrovato del ghetto di Varsavia, Mondadori (traduzione di Carla Lazzari).

• Leon Uris, Mila 18, varie edizioni: Uris è un autore di romanzi storici senza particolari pretese ma molto avvincenti, e questo sulla rivolta di Varsavia lo è in modo particolare.

• Nechama Tec, Defiance. Gli ebrei che sfidarono Hitler, Sperling & Kupfer: la storia dei fratelli Bielski e dei partigiani della foresta. Dal libro è stato tratto anche un film con Daniel Craig dal titolo Defiance – I giorni del coraggio (diretto da Edward Zwick nel 2008).

SITI

• Per informazioni sui vari personaggi citati, un’ottima fonte è: Jewish Virtual Library.

• Il centro Yad Vashem di Gerusalemme è la più grande istituzione mondiale sull’Olocausto (o Shoah, secondo un termine più “laico”) ed è una miniera di materiali, articoli, filmati, materiale didattico: Yad Vashem - The World Holocaust Remembrance Center.

• Articoli, filmati e immagini eccezionali si trovano anche sul sito dello United States Holocaust Memorial Museum.

• Il corrispettivo inglese è quello del Centre for Holocaust Education, che organizza anche corsi online per insegnanti e educatori, aperti a tutti.

AUDIOVISIVI

• Qui una registrazione dell’inno dei partigiani ebrei polacchi: Zog nit kein mol (“Non dire mai che sei giunto al tuo ultimo cammino”): Partisan Song sung by Annie Lederhendler.

• Resistance. Untold stories of Jewish Partisans è un documentario, montato con immagini originali, straordinario ed emozionante (in lingua inglese) in cui la storia dei partigiani ebrei è narrata dagli stessi protagonisti senza l’intervento di alcuna voce esterna: Resistance: Untold Stories Of Jewish Partisans.