L’umorismo per sopravvivere all’inferno

CULTURA STORICA – INSEGNARE LA SHOAH

Marina Morpurgo, giornalista e storica, introduce un tema rimasto per decenni un tabù della storiografia della Shoah: l’umorismo nei ghetti e nei lager. Le testimonianze raccolte dalla psicologa israeliana Chaya Ostrower, che nel 2000 ha aperto la strada a questo nuovo filone di ricerca, raccontano del ruolo che l’umorismo svolse come meccanismo difensivo delle vittime, ultimo brandello di umanità nell’inferno nazista. E del grande significato simbolico che ricoprì come arma interiore di resistenza: ridere del regime e dei suoi aguzzini era un reato punibile con la morte.

Un tabù della ricerca storiografica

L’umorismo e la Shoah. Per decenni il semplice accostamento di questi due termini abissalmente lontani, è sembrato offensivo, assurdo, blasfemo. Come era possibile pensare che nei campi di sterminio e nei ghetti qualcuno, in quell’umanità massacrata e dolente, riuscisse a ridere? E l’unione di queste due parole provocava una ripulsa immediata, perché il primo pensiero correva a certe orrende barzellette, che girano ancora oggi e che si fanno beffe delle vittime.

Mark Twain ha detto che ogni cosa dell’umano è patetica, e che la fonte segreta dell’umorismo non è la gioia, ma il dolore. La sua conclusione era che sarebbe stato inutile cercare l’umorismo in paradiso: non c’era. Ma era immaginabile che lo si potesse trovare, e in abbondanza, all’inferno?

Alla domanda era difficile rispondere, anche se qualche indicazione era emersa dai materiali che i prigionieri nei ghetti, sapendo di essere destinati a morire, erano riusciti a nascondere sottoterra nella speranza di far conoscere ai posteri la propria storia1.

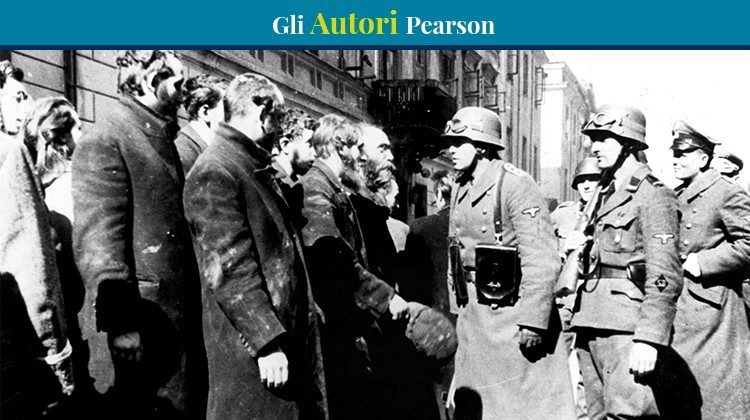

Nei puntuali, ampi resoconti della vita quotidiana nel ghetto di Varsavia, gli estensori avevano preso nota di barzellette, canzoni e poesie satiriche, commedie e spettacolini che fino all’ultimo erano stati messi in scena per contrastare la disperazione. Si scrivevano saggi sull’argomento, che però al di fuori dell’accademia restava – comprensibilmente – un tabù.

Come interrogare su questo i sopravvissuti ai campi, molti dei quali per anni non avevano nemmeno voluto parlare di quanto era successo? Come avrebbe potuto chiedere, un ricercatore, se e quanto, e per cosa si era riso nei lager? Sarebbe stata, si pensava, una domanda terribilmente offensiva, inumana, un voler sminuire quelle sofferenze così atroci da essere quasi inenarrabili.

Poi, nel 2000, una psicologa israeliana, Chaya Ostrower, scrisse una straordinaria e temeraria tesi di dottorato per l’università di Tel Aviv, che portava il titolo di L’umorismo come meccanismo difensivo durante la Shoah – e che in seguito diventò un libro, pubblicato dall’istituto Yad Vashem2, che oggi possiamo leggere anche in inglese.

L’umorismo come difesa della propria umanità

Il titolo inglese è già assai eloquente: IT KEPT US ALIVE. Humor in the Holocaust. It kept us alive: ci ha tenuto in vita. Chaya Ostrower intervistò decine di sopravvissuti su un argomento che, le rivelarono, spesso con loro stessa sorpresa, non avevano mai toccato con nessuno.

E sì, venne fuori che anche all’inferno qualcuno aveva continuato a ridere, perché il senso dell’umorismo era l’unica arma rimasta per evitare la disperazione totale che portava a lanciarsi contro i recinti elettrificati, per cercare di mantenere una propria umanità e di prendersi una rivincita sugli aguzzini, che di quell’umorismo non capivano nulla. I superstiti raccontarono che, certo, non diventavi spiritoso nel ghetto o nei campi di sterminio, ma se lo eri, lo restavi; e che, a loro parere, chi possedeva quel dono aveva avuto più possibilità non solo di uscire vivo dall’inferno, ma di non disintegrarsi psicologicamente nel “dopo”, una volta libero. Per usare le parole di una sopravvissuta polacca intervistata da Chaya Ostrower, Yanina Brandwajn-Ziemian: «Trasformavamo qualunque situazione in una barzelletta. La rendevamo divertente… perché non era possibile vivere, altrimenti. Sai, se io dico: ‘Morirò, morirò’, morirò ancora prima di essere morta».

Con la fine della guerra, il fatto che gli ebrei usciti dai campi o dai nascondigli continuassero, secondo la tradizione, a ridere di sé stessi, del mondo, e perfino di Dio, fu un altro modo per riaffermare: “siamo ancora qui”.

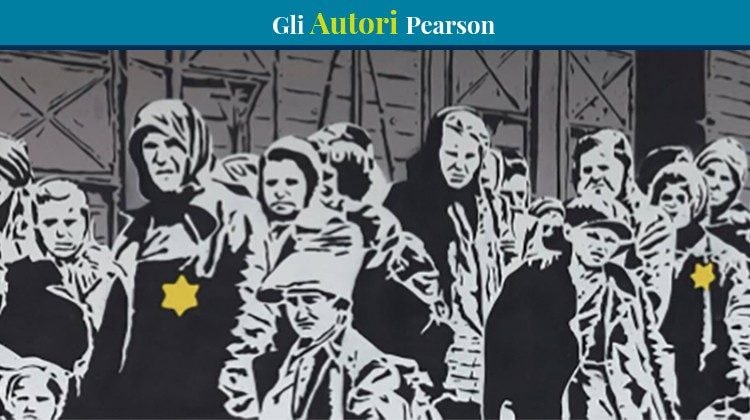

Uno dei momenti più umilianti della detenzione nei campi era, per le donne, la rasatura del cranio, la definitiva spoliazione di ogni femminilità. Una superstite di Auschwitz raccontò che, mentre le sue compagne piangevano, era scoppiata a ridere, dicendo che era la prima volta che riusciva a farsi tagliare i capelli gratis3. Quella che potrebbe sembrare una manifestazione di follia illustra invece la potenza dell’umorismo come strumento difensivo. La realtà non veniva negata ma ribaltata (i tedeschi diventavano parrucchieri al servizio di una cliente), e il trovare un punto di vista umoristico riusciva a evitare che i nazisti raggiungessero il loro scopo, quello di disumanizzare la vittima, annientandola emotivamente e ammutolendola.

Un deportato greco a Buna-Auschwitz, Chaim Rafael, disse a Chaya Ostrower che un kapò li costringeva a camminare al ritmo di un-due, senza mai smettere di cantare marce militari. Il repertorio dei greci però difettava di marce militari, conoscevano canzoni d’amore, conoscevano canzoni da accompagnare con il bouzouki (uno strumento a corda), ma non erano in grado di soddisfare le richieste tedesche. E allora un prigioniero che conosceva una canzone sui pompieri greci un giorno cominciò a cantarla, cambiando le parole. I tedeschi annuivano appagati mentre quei deportati mezzi morti di fatica e fame li insolentivano in una lingua che loro non capivano. Rafael disse che questa cosa per due o tre chilometri li aveva sorretti, lui e i suoi compagni ridacchiavano, e in seguito avevano riso moltissimo di questa beffa ai danni degli aguzzini. Anche in questo caso può sembrare una reazione quasi puerile, un ben misero sfogo, ma a parte il sollievo che i deportati, esausti e sull’orlo del crollo, ne avevano avuto, bisogna pensare al suo enorme significato simbolico: Hitler odiava e temeva che lui, il nazismo e gli ariani potessero essere oggetto di scherno.

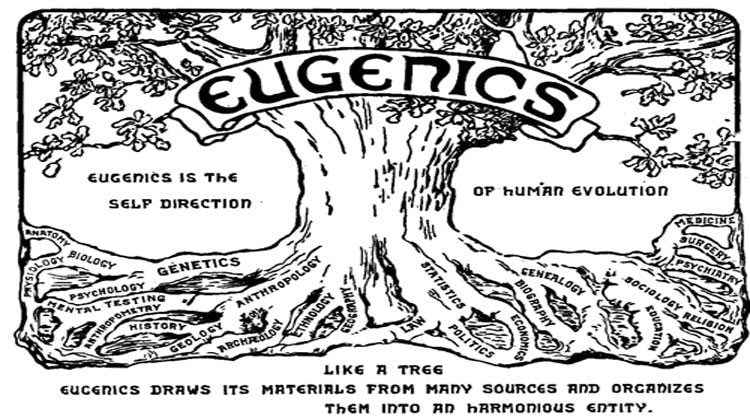

Nel 1934 il governo nazista promulgò infatti una legge che equiparava al tradimento il ridere e raccontare barzellette sul regime, e ne faceva un reato punibile con la morte: i cabarettisti e i comici considerati ostili al nazismo furono perseguitati.

In una situazione nella quale le rivolte armate erano quasi impossibili – eppure ce ne furono – le armi interiori della resistenza potevano essere essenzialmente due: la fede religiosa e il senso dell’umorismo. Ma nei campi di lavoro e di sterminio l’idea di Dio subì un duro colpo agli occhi di molti ebrei: come poteva permettere che si facesse questo ai suoi figli, che razza di Dio era? Quella che segue è una barzelletta che nella battuta finale dice in realtà cose profonde.

Su una nuvola in cielo ci sono due ex deportati, che si raccontano storie sulla vita nel ghetto e nel campo: ricordano e ridono. Dio li sente e li rimprovera con asprezza: “Come osate ridere di certe cose?” I due lo zittiscono: “Che ne sai tu? Non c’eri!”

«Danzavamo sotto il cappio del boia»

Nei campi e nei ghetti non circolava solo l’umorismo informale delle barzellette o dei nomignoli affibbiati agli oppressori, o dei giullari di strada che facevano ridere i passanti nella speranza, di solito non vana, di vedersi regalare qualche soldo o qualcosa da mangiare - due di questi pagliacci folli/saggi diventarono molto famosi, la gente ripeteva le loro battute, erano Rubinstein a Varsavia e Yankele Hershkowitz a Lodz: morirono entrambi, Rubinstein nella Shoah, ed Hershkowitz suicida, subito dopo la liberazione. Perfino nei campi – come Westerbork, campo di transito per gli ebrei olandesi che poi sarebbero finiti ad Auschwitz, o addirittura nella stessa Auschwitz – c’erano cabaret e spettacoli. Spesso si trattava di riunioni segrete nei blocchi, ma altre volte lo spettacolo era tollerato o incoraggiato dai nazisti, che avevano imprigionato migliaia di attori, musicisti e scrittori di grande valore. In questo caso, però, l’umorismo era un’arma a doppio taglio: se consentiva ai deportati uno spazio nel quale, approfittando delle differenze culturali e linguistiche, potevano farsi beffe degli aguzzini oppure inventare canzoni o scene nelle quali il bene trionfava e i malvagi venivano puniti, dimenticando così per alcune ore l’atrocità della loro vita quotidiana, dall’altra, offriva ai nazisti uno strumento per rendere docili le loro vittime, che spesso venivano uccise poco dopo aver collaborato alla realizzazione di uno spettacolo. E questi spettacoli vennero poi utilizzati dai nazisti per sminuire l’orrore del quale si erano resi colpevoli: gli ebrei erano stati liberi di fare teatro, cosa si voleva di più? Come disse l’attrice Zdenka Fantlova, salvata il 15 aprile 1945 da un soldato britannico che la trovò morente sopra una catasta di cadaveri a Bergen-Belsen, «danzavamo sotto il cappio del boia».

I limiti dell’umorismo, l’avvio di una riflessione

Questo introduce il discorso sulla delicatezza del tema. L’umorismo nella Shoah è stato un fenomeno dai molti aspetti, non tutti positivi: l’umorismo ebraico, spesso autodiretto, ha fornito involontariamente materiale agli antisemiti. D’altro canto, lo studio di una questione così complessa offre la possibilità di comprendere la natura generale dell’umorismo, e di comprendere anche come esistano dei limiti, oltrepassati i quali si scade nell’offesa. In altre parole, questo argomento ci dà la possibilità di affrontare temi etici e universali che incontriamo anche nel nostro quotidiano. Questo articolo vuole essere soltanto uno spunto, una partenza, un invito all’approfondimento.

Purtroppo, molto del materiale disponibile è in lingua inglese, ma su arte.tv ci sono due interessantissime puntate per il pubblico italiano, intitolate rispettivamente Gli ebrei e lo Humour. Una questione di identità e Gli ebrei e lo humour. Ridere fino alle lacrime.

Nel 2016 è uscito un documentario della regista Ferne Pearlstein, dal titolo di The Last Laugh (L’ultima risata), che attraverso interviste a comici famosi, tra i quali Mel Brooks, e a sopravvissuti alla Shoah, si propone, appunto, di esplorare i limiti “accettabili” del comico. Se è difficile, in Italia, riuscire a vedere il documentario, è però possibile ascoltare una lunga intervista con Ferne Pearlstein, dal titolo How Humor Helped Heal the Pain of the Holocaust (Come l’umorismo aiutò ad alleviare il dolore della Shoah), sul canale YouTube dell’United States Holocaust Memorial Museum.

L’intervista ha i sottotitoli in inglese, che facilitano l’ascolto.

Su Vimeo è possibile, invece, seguire un’estesa lezione del professor Yoni Berrous, dell’istituto Yad Vashem di Gerusalemme (Humour and the Holocaust – Yoni Berrous, Yad Vashem - #AmConAtHome >>).

In questi video e in queste lezioni non troverete risposte e definizioni nette, ma moltissime riflessioni e testimonianze, spesso sorprendenti. Oltre, ovviamente, a un repertorio assai vasto dell’amarissimo, tagliente, dolente umorismo legato al periodo più cupo della storia europea.

NOTE

1 M. Morpurgo, Gli ebrei sotto il nazismo: “pecore al macello” o combattenti?

2 Il centro Yad Vashem di Gerusalemme è la più grande istituzione mondiale sull’Olocausto, ed è una miniera di materiali, articoli, filmati, materiale didattico: Yad Vashem - The World Holocaust Remembrance Center.

3 L’episodio è riportato in The Laughter of the Oppressed; Ethical and Theological Resistance in Wiesel, Morrison and Endo, di Jacqueline A. Bussie, 2007.

Referenze iconografiche: Graffito di Lacuna, Dusseldorf, 40° Urban Art Festival, 2019.

imageBROKER / Alamy Stock Photo

Bibliografia

• It Kept Us Alive. Humor in the Holocaust, di Chaya Ostrower, Yad Vashem Publications (2014), traduzione dall’ebraico di Sandy Bloom.

• Laughter After: Humour and the Holocaust, di AAVV, Wayne State University Press (2020)

• Laughter in Hell: The Use of Humor During the Holocaust, di Steve Lipman, Jason Aronson Inc (1991)

• Laughter Through Tears, Jewish Humour in the Aftermath of the Holocaust, di Avinoam Patt, in A Club of Their Own. Jewish Humorists and the Contemporary World, volume XXIX degli Studies in Contemporary Jewry, a cura di Eli Lederhendler e Gabriel N.Finder, Oxford University Press (2016)

• The Laughter of the Oppressed: Ethical and Theological Resistance in Wiesel, Morrison and Endo, di Jacqueline Bussie, Bloomsbury T&T Clark (2007)