Lo sport ai tempi del nazismo

CULTURA STORICA

L’articolo ripercorre il rapporto fra il regime nazista e lo sport, dalle Olimpiadi del 1936 alla pratica delle attività agonistiche nei lager, dove assunsero aspetti disumani di crudeltà e tortura.

Berlino (1936): le Olimpiadi della razza ariana

Dal 1° al 16 agosto 1936 si svolsero a Berlino i giochi della XI Olimpiade. La decisione di tenere quell’appuntamento nella capitale tedesca era stata presa nel 1931, quando la Germania era ancora una repubblica democratica. Allorché nel 1933 Adolf Hitler salì al potere, molte nazioni avanzarono la proposta di cambiare sede, ma il Comitato olimpico rifiutò. L’appuntamento olimpico nella nazione che nel 1935 aveva varato le leggi razziali contraddiceva lo spirito decoubertiniano che, fin dall’origine, aveva visto nello sport uno strumento di pace e fratellanza fra i popoli. L’Olimpiade berlinese fu dovuta anche all’abile regia del regime hitleriano, che lasciò nella carica di responsabile del Comitato olimpico germanico Theodor Lewald, tedesco di origini ebraiche e personaggio assai influente nel Comitato olimpico internazionale. Per rassicurare l’opinione pubblica, le autorità tedesche fecero gareggiare nella nazionale tedesca un’atleta mezza ebrea come Helene Mayer, già medaglia olimpica nello scherma ad Amsterdam nel 1928.

Le Olimpiadi del 1936 consentirono di esibire la grande macchina propagandistica allestita dal regime nazionalsocialista attraverso l’esaltazione della forza fisica: l’evento comunicò al mondo che la Germania, distrutta e umiliata dalla sconfitta della Prima guerra mondiale, aveva ritrovato la sua grandezza. Di più, le Olimpiadi berlinesi palesarono quanto Hitler aveva scritto in Mein Kampf, allorché sostenne che «milioni di corpi allenati nello sport, imbevuti di amor patrio e di spirito offensivo» avrebbero potuto trasformarsi «in un paio d’anni in un esercito».

Poderosa fu la macchina organizzativa allestita dal regime nazista nel tentativo di dimostrare al mondo la superiorità della Germania hitleriana nei confronti delle democrazie occidentali. La costruzione di uno stadio capace di 100 000 posti e l’edificazione di un villaggio olimpico dalle concezioni architettoniche avanzate avrebbero dovuto eclissare il ricordo delle precedenti Olimpiadi di Los Angeles. Ma ancor più spettacolare fu l’allestimento di cerimonie dai grandiosi effetti scenografici nei quali trionfava la bandiera con la svastica.

Per la prima volta nella storia delle Olimpiadi a Berlino fu girato un film, Olimpia, la cui realizzazione fu affidata alla regista Leni Riefenstahl. Incoraggiata da Joseph Goebbels e dallo stesso Hitler, nonché sovvenzionata da sussidi statali, la Riefenstahl girò oltre 400 000 metri di pellicola dalla quale estrasse un film in due parti della durata di sei ore complessive. Il film, per quanto girato a fini propagandistici, venne successivamente considerato dai critici come uno dei capolavori del Novecento.

Il prologo del film compie una lunga carrellata sull’architettura classica, a richiamare alcune statue che incarnano l’ideale greco di bellezza fisica. Alcuni critici hanno scritto che quando la Riefenstahl filma gli atleti, crea un immaginario carico di tensione sessuale nel quale la regista fa rivivere la bellezza classica nell’immagine dell’atleta ariano, al punto che nei fotogrammi l’estetica del corpo umano raggiunge un livello quasi mistico.

Le leggi razziali e lo sport in Germania e in Italia

Il trionfalismo della Olimpiade di Berlino sottaceva l’espulsione da palestre, piscine e campi di calcio di atleti di origine ebraica. Stessa sorte era toccata ai giornalisti sportivi, ai tecnici e agli allenatori di squadre di diverse discipline.

L’Associazione Pugilistica Tedesca espulse il campione dilettante Erich Seelig nell’aprile del 1933. Daniel Prenn, il migliore giocatore di tennis della Germania, fu rimosso dalla squadra che partecipava alla Coppa Davis. Gretel Bergmann, atleta del salto in alto di livello mondiale, fu espulsa dal suo club sportivo nel 1933 e dalla squadra olimpica nel 1936. Del resto, a parte i casi di campioni affermati, furono migliaia i giovani costretti ad abbandonare l’attività sportiva perché non appartenenti alla “razza ariana”.

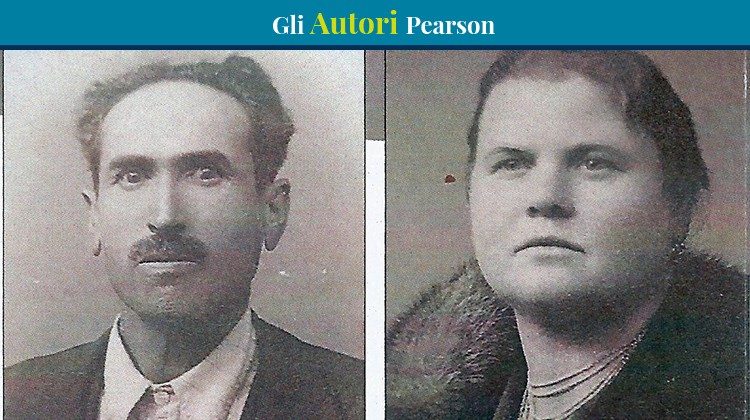

In Italia le leggi razziali, introdotte nel 1938, ebbero significative ripercussioni sul Campionato di calcio di serie A, in quel momento il più prestigioso tra i campionati europei. L’Italia si era riconfermata campione del mondo nel 1938, trionfando nella Parigi che aveva tenuto a battesimo i diritti dell’uomo e del cittadino e dove aveva trovato rifugio buona parte dell’emigrazione antifascista. Nel giro di poche settimane gli allenatori di origine ebraica furono costretti a lasciare l’Italia. Singolare la vicenda di Ern Egri Erbstein (1898–1949). Allenatore del Torino, con l’aiuto della dirigenza granata e dopo un travagliato viaggio durato più di un mese riuscì a rientrare a Budapest con tutta la famiglia. Nel 1944, allorché l’Ungheria venne occupata, Erbstein fu catturato e rinchiuso in un campo di lavoro. Riuscì però a fuggire e a darsi alla vita clandestina. Più sfortunata fu invece la vicenda di Árpád Weisz.

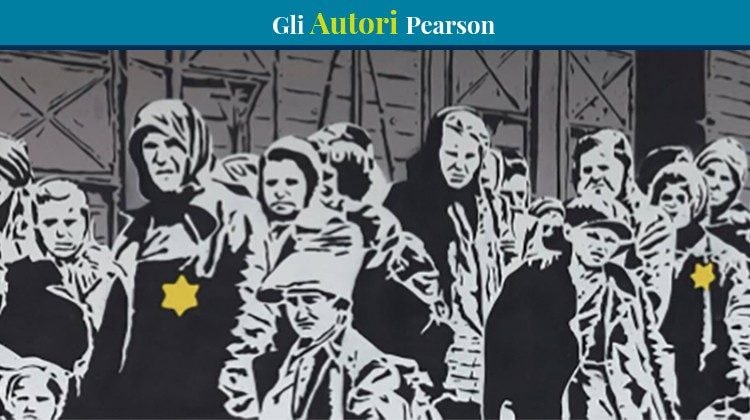

Lo sport nei lager

La storia delle leggi razziali registra una serie di forzati abbandoni dell’attività agonistica da parte di atleti promettenti o già affermati, colpevoli solo di appartenere alla “razza ebraica”. Storie come quella del pugile italiano Primo Lampronti abbondano nelle vicende che seguirono l’emanazione delle leggi razziali in Germania e in Italia. Nato nel 1917, Lampronti era un peso piuma di straordinaria qualità, ma la sua origine ebraica lo costrinse ad abbandonare il pugilato. Combatté sotto falso nome in Polonia e persino in Germania, fino a che, scoperto, non fu arrestato. Ma assai più tragica fu la storia di quegli atleti che finirono nei campi di concentramento dove furono costretti a combattere.

In quei luoghi di morte si celebrò infatti anche lo sport più amato da Hitler. Il torso nudo con bicipiti e pettorali in bella mostra, la violenza dei pugni e l’esibizione della forza che ben rappresentavano la razza ariana, affascinavano ufficiali e soldati che sorvegliavano i campi di Auschwitz, Dachau, Gusen e Monowitz.

Spesso venivano organizzate gare fra i prigionieri o fra i prigionieri e i soldati dei campi. Si racconta che il pugile tedesco, di origine sinti, Johann Trollmann, campione tedesco dei mediomassimi nel 1933, era costretto a combattere di continuo per una razione maggiore di cibo fino a quando sostenne un incontro con un capo SS, e anche se debilitato, lo mise ko. Per punizione una pallottola mise fine alla vita di Trollmann il 9 febbraio del 1943.

Sorte analoga toccò a un pugile italiano di origine ebraica, Leone Efrati, detto «Lelletto», giunto a sfidare Leo Rodak, campione Nba dei pesi piuma. Rinchiuso ad Auschwitz e costretto a combattere con una certa frequenza, fu trucidato il 16 aprile del 1944 dopo una serie di combattimenti nel corso dei quali aveva malmenato le SS del campo.

Nei campi di concentramento era praticato era anche il calcio. Agli incontri organizzati fra squadre di prigionieri e membri delle SS partecipavano giocatori come Ferdinando Valletti del Milan e altri affermati campioni. Pochi furono gli sportivi ebrei internati nei campi tedeschi che riuscirono a sopravvivere. Più rari ancora coloro che proseguirono la loro carriera sportiva dopo il 1945. Fra questi Alfred Nakache, stella di prima grandezza del nuoto francese. Nakache, arrestato nel dicembre del 1943 con sua moglie Paule, giocatrice di basket, e la figlioletta di due anni, fu con i suoi familiari deportato ad Auschwitz. Sopravvissuto alla prigionia, tornò a gareggiare alle Olimpiadi di Londra nel 1948.

Tuttavia, non furono solo gli atleti a essere sottoposti a vere e proprie torture fisiche attraverso lo sport. In realtà nel linguaggio del nazismo il termine “sport” ha assunto differenti significati e non tutti relazionabili alla terminologia originaria. Dalle leggi razziali in poi, fare dello sport per gli spietati esecutori di Hitler poteva significare «dare la caccia agli ebrei indifesi», far sopportare loro umiliazioni fisiche o dare loro la morte. E, per quanto possa apparire surreale, l’universo concentrazionario registra vari avvenimenti sportivi nei campi di internamento. In quei luoghi, l’attività sportiva assunse spesso aspetti di crudeltà e sadismo finendo per costituire una forma di tortura.

Nella lingua dei lager, come ricordano i sopravvissuti nelle loro testimonianze, Sport machen, “fare sport”, indicava gli estenuanti esercizi fisici imposti dalle SS ai prigionieri (saltelli, piegamenti, sollevamento di pietre pesantissime). Insomma, si trattava di una ginnastica forzata con esercizi faticosi da eseguire a comando e a ritmi frenetici. Per esempio, veniva richiesto di strisciare a terra con i gomiti, fare lunghe marce di corsa senza badare all’età del detenuto e uccidendo tutti coloro che si rifiutavano di proseguire nell’esecuzione degli esercizi.

Mascherare la realtà e fingere la felicità

Nel 2011 Charles Lewinsky, scrittore e drammaturgo, pubblicò in Svizzera Gerron, tradotto in Italia nel 2014 con il titolo di Un regalo del Führer (Einaudi). Quel libro porta alla luce una vicenda rimasta fino ad ora ai margini della storia dell’Olocausto.

Nel 1943 Kurt Gerron, regista, cantante e attore tedesco di origine ebraiche (aveva recitato fra l’altro al fianco di Marlene Dietrich in L’angelo azzurro), venne arrestato e deportato nel campo di smistamento di Westerbork, quindi internato a Terezín. Qui, erano stati concentrati pittori, scrittori, musicisti assieme alle loro famiglie.

All’interno di quelle mura, Gerron fu obbligato a far da regista per un film di propaganda sul campo di concentramento. Gerron realizzò in pochi giorni il documentario Theresienstadt. Ein Dokumentarfilm aus dem jüdischen Siedlungsgebiet (Terezín: Un documentario sul reinsediamento degli ebrei), noto anche come Il Führer regala una città agli ebrei.

Secondo alcuni testimoni, a Gerron sarebbe stata promessa la libertà in cambio della realizzazione del film. In realtà, finite le riprese, Gerron venne trasferito ad Auschwitz dove fu ucciso con la moglie in una camera a gas, il giorno prima che Heinrich Himmler decretasse la chiusura degli impianti. Con lui vennero uccise anche tutte le comparse che avevano preso parte al documentario.

Il film, girato nell’autunno del 1944, non venne mai proiettato integralmente e le bobine originali andarono perdute. Ne sono conservati solo pochi stralci inseriti in alcuni cinegiornali dell’epoca, per un totale di 23 minuti sufficienti a comprendere il mascheramento della realtà dietro alle riprese.

Diffuso all’esterno, doveva servire a cancellare una volta per tutte le “false voci” relative al cattivo trattamento subito dagli ebrei; in Germania, doveva invece suscitare reazioni d’altro tipo, in quanto il contrasto tra l’idilliaca condizione in cui vivevano gli ebrei e la drammatica situazione dei tedeschi, sempre più tormentati dalla fame e dalle bombe, era stridente; dunque, la pellicola avrebbe potuto suscitare in molti tedeschi la richiesta di una politica più dura nei confronti degli ebrei.

In effetti, se in tutti i filmati girati a partire dalle leggi razziali la figura dell’ebreo doveva suscitare ripugnanza e avversione negli spettatori, nel documentario di Gerron gli ebrei (sostituiti da comparse reclutate per l’occasione) sono espressione di vitalità, freschezza e gioia di vivere. Scene giocose di musica, giochi all’aria aperta, laboratori di ceramica e sartoria e tavole imbandite rappresentano la finzione della vita quotidiana a Terezín. Tuttavia, sono in particolare le riprese della attività sportiva a rendere sullo schermo il vitalismo della “razza ebraica”. E quella esaltazione della vigoria fisica contrasta drammaticamente con lo strazio dei corpi al quale ci hanno abituato i documentari girati dalle truppe alleate dopo la liberazione dei campi di sterminio. Negli spezzoni giunti fino a noi compaiono infatti una gara di atletica leggera e una partita di calcio accompagnata dal tifo degli spettatori. Gli storici della Shoah hanno sottolineato come la volontà di dissimulazione della realtà dei lager abbia coinvolto anche il linguaggio: espressioni come“trattamento speciale”, “evacuazione” o “reinstallazione a Est” nascondevano realtà come le uccisioni in massa con il gas o le grandi deportazioni verso l’assassinio. Si tratta di forme linguistiche che manifestano quell’autoprotezione psicologica sotto la quale rientra anche il termine “sport” che, tradotto nella terminologia dei lager, indicava, come dicevamo, forme di tortura e costrizione. O, come nel film di Gerron, serve a mascherare una tragica realtà. In ogni caso quelle tragiche declinazioni indicano uno stravolgimento del termine nel suo significato originario. Espressione di gioia di vivere, di vitalismo e massima espressione dell’esaltazione del corpo, il termine “sport” assume un significato sinistro in quei luoghi che hanno costituito la più tragica mortificazione del corpo nel Novecento.

Árpád Weisz. Dai campi di calcio ai campi di sterminio

È diventata leggenda la squadra calcistica del Bologna «che tremare il mondo fa». Dal 1935, la squadra si aggiudicò tre scudetti consecutivi e un Trofeo dell’Esposizione vinto a Parigi nel 1937 con un 4-1 sul Chelsea in finale. Il Bologna divenne così la prima squadra italiana a sconfiggere una squadra inglese in un torneo internazionale. A guidare quel gruppo fu Árpád Weisz. Ebreo di origini ungheresi, guidò la compagine felsinea fino all’ottobre del 1938 allorché, in seguito all’emanazione delle leggi razziali, dovette lasciare Bologna per riparare a Parigi con tutta la famiglia. Successivamente allenatore della squadra olandese del Dordrecht, venne arrestato dalla Gestapo con la famiglia il 2 agosto del 1942. Nell’ottobre la moglie e i figli vennero deportati ad Auschwitz dove trovarono la morte nelle camere a gas. Assegnato inizialmente a un campo di lavoro, Weisz venne successivamente trasferito ad Auschwitz dove morirà per il freddo e la fame il 31 gennaio 1944.

Il 27 gennaio 2009 è stata dedicata all’ex allenatore una targa commemorativa collocata sotto la torre di Maratona nello Stadio Dall’Ara di Bologna.

Per saperne di più

I video

Alcuni frammenti del film di Kurt Gerron sono oggi visibili in:

Theresienstadt. Ein Dokumentarfilm aus dem jüdischen, durata 15:59.

L’inganno su Terezín, Documentario.

I libri

Le sport européen a l’épreuve du nazisme, Paris, Memorial de la Shoah 2011.

G. A. Cerutti, La svastica allo stadio. Storie di persecuzioni e resistenza nel mondo del calcio sotto il nazismo, Editrice A, Milano 2014.

C. Lewinsky, Un regalo del Führer, Einaudi, Torino 2014.

M. Marani, Dallo scudetto ad Auschwitz, Aliberti editore, Reggio Emilia 2007.