L’autobiografia in classe. Percorsi didattici per la Scuola secondaria di primo grado

STORIA, LETTERATURA, EDUCAZIONE CIVICA

“Il mio lessico famigliare” e “testimoni del presente”: atività con esercizi di scrittura creativa, per le classi seconda e terza della scuola Secondaria di primo grado sul tema della memoria personale e del suo rapporto con la storia, a partire dalla lettura di brani da Lessico famigliare di Natalia Ginzburg.

Storia e memoria. Una premessa

Uno dei ricordi più significativi di quando ero piccola sono i giochi nel giardino della casa della nonna materna. Erano gli anni Ottanta del secolo scorso e si stava spesso in strada a giocare ma anche il giardino aveva le sue attrattive. Lì infatti c’era un arbusto che, in primavera, si riempiva di mazzetti di piccoli fiori bianchi. Era un viburno, ma io allora non ne conoscevo il nome né mi interessava saperlo: per me, era “l’albero della neve” e tale sarebbe rimasto, se non avessi avuto modo di incontrarlo nuovamente da adulta. Se scuotevo i rami quando il fiore cominciava a sfiorire, i suoi petali cadevano a terra e sembrava che nevicasse. Noi bambini ci lanciavamo sotto questa povera pianta a simulare una tempesta di neve, strattonandola furiosamente, mentre mia nonna ci gridava contro qualche improperio in dialetto, per farci smettere.

Vorrei partire da questo mio ricordo per introdurre un argomento a mio avviso molto interessante da affrontare in classe, quanto complesso e delicato: quello della memoria.

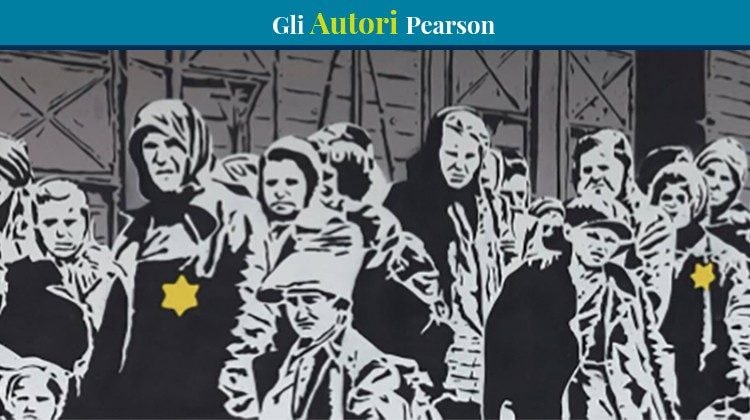

Se si domanda in una classe della scuola media cosa sia la memoria, molti studenti risponderanno che è qualcosa che ha a che vedere con il ricordo personale e le storie di famiglia, come nelle parole che avete letto sopra; altri diranno che è qualcosa di privato, a volte magari anche poco interessante e che non è il caso di raccontare a tutti. I ragazzi più grandi subito collegheranno il tema della memoria con la Giornata della memoria, forse inconsapevoli di fare un passaggio ulteriore: la memoria non è solo un fatto personale, ma anche collettivo e si intreccia con la Storia, che qui scrivo con l’iniziale maiuscola, intendendola proprio come la disciplina che taluni di noi insegnano.

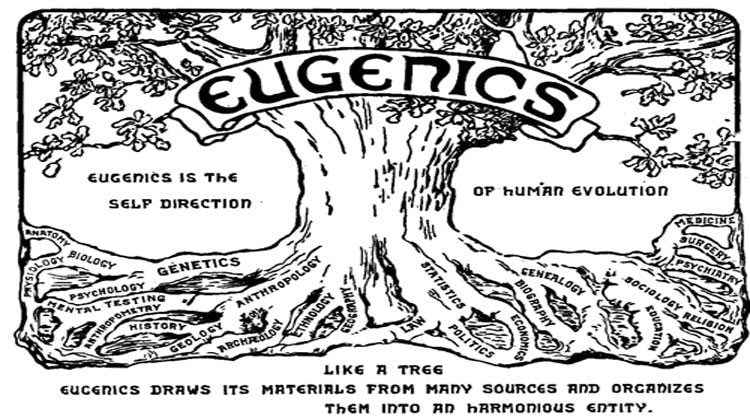

Ecco allora che il piano della storia e quello della memoria si intersecano, come è normale che sia. Sta però a chi insegna non confondere i piani e rappresentarli in maniera chiara, per evitare che si faccia confusione e che la propria visione di un fatto, di un avvenimento o di un intero periodo storico sia interpretata come “la storia con la S maiuscola”. Ho scritto che negli anni Ottanta del Novecento si giocava spesso in strada. È un dato di fatto? Lo è per me, per i bambini cresciuti con me, in un paesino alle porte di Milano. Sono consapevole che in altri posti forse non era già più così. La mia testimonianza è una memoria, non è storia. Se uno storico o una storica dell’infanzia volesse avvalorare la mia affermazione, allora dovrebbe trovare dieci, cento o forse più testimonianze simili alla mia. Infatti, la pratica storiografica può fondarsi sulla memoria, ma non deve mai identificarsi con essa: la storia vuole ricostruire il passato attraverso fonti verificate e confrontate fra loro; la memoria è invece autoreferenziale e consiste nel ricordo che ci portiamo dentro, come singoli o come gruppi. E un insegnante non può e non deve dimenticare ciò, soprattutto quando si parla di Novecento e di “memorie conflittuali” (fascismo/resistenza; la guerra fredda; gli anni settanta, ecc.).

Autobiografie del Novecento

Chi scrive un’autobiografia, come è ovvio, racconta la sua vita, le sue memorie. Spesso si tratta di memorie contestualizzate in un particolare quadro storico e da cui possiamo trarre informazioni di carattere storico; tuttavia, di solito, quello che apprezziamo in un racconto autobiografico è proprio il valore dell’esperienza personale.

Nella maggior parte delle antologie adottate nella Scuola secondaria di primo grado sono presenti testi autobiografici e memorie di personaggi o di scrittori famosi: si va da Nelson Mandela a Richard Wright, da Margherita Hack a Sibilla Aleramo, da Susanna Agnelli a Emilio Lussu. Questi autori e queste autrici piacciono agli adulti come ai ragazzi, perché hanno qualcosa da dire a più generazioni: sono testimoni contro il razzismo perché lo hanno vissuto sulla propria pelle; parlano della difficoltà per le donne nell’emanciparsi, per seguire poi i propri sogni; sono testimoni delle guerre e della sofferenza da esse prodotta. Eppure, sono anche altro: sono la loro storia, fatta di relazioni, emozioni, paure, gioie quotidiane: ed è per questo che risultano così interessanti.

Lessico famigliare

Un romanzo i cui brani meritano di essere letti in classe è sicuramente Lessico famigliare di Natalia Ginzburg, una delle voci femminili più note della letteratura italiana del Novecento. Come è noto, Ginzburg nel libro ricostruisce, con un tono ironico ma al contempo nostalgico, la storia sua e della sua famiglia a partire dal “lessico”, cioè dal linguaggio e dai modi di dire – talora dialettali, talora inventati – usati nella cerchia familiare. Da un lato, le pagine rappresentano un ritratto sociale della borghesia intellettuale della prima metà del Novecento, dall’altro la vivacità dell’ambiente familiare e la descrizione della forte personalità paterna provocano curiosità nel lettore, che si aspetterebbe atteggiamenti e comportamenti più sobri da parte degli appartenenti a quel ceto. Numerose sono infatti le descrizioni delle liti, alcune delle quali terminate con le botte fra fratelli oramai adulti e un padre che interviene lanciando schiaffi a destra e a manca, mentre le donne restano ai margini della scena, allibite e spaventate (Collerici in famiglia >>). Anche l’ira del padre contro i figli, colpevoli di non fare proprie le regole dell’educazione borghese, è un tema ricorrente, a partire dal famoso incipit del testo:

Nella mia casa paterna, quand’ero ragazzina, a tavola, se io o i miei fratelli rovesciavamo il bicchiere sulla tovaglia, o lasciavamo cadere un coltello, la voce di mio padre tuonava: – Non fate malagrazie!

Se inzuppavamo il pane nella salsa, gridava: – Non leccate i piatti! Non fate sbrodeghezzi! non fate potacci!

Sbrodeghezzi e potacci non esistono nel vocabolario della lingua italiana, proprio perché appartengono appunto a quel “lessico famigliare” che dà il titolo al libro. Del lessico famigliare fanno parte anche i passi d’opera recitati abitualmente ad alta voce dalla madre (come i versi de La figlia di Jorio, in parte fedeli all’originale, in parte inventati quando veniva meno la memoria), le canzoni popolari cantate in casa, i nomignoli affibbiati a parenti e ad amici, di cui riporto qualche passo fra i più divertenti:

[…] una ragazzina di nome Olga, amica di mia sorella, e che io chiamavo “Olga viva”, per distinguerla da una mia bambola Olga […]

Avevo avuto, nella mia adolescenza, tre amiche. Le mie amiche erano chiamate in famiglia “le squinzie”. “Squinzie”, significava nel linguaggio di mia madre, ragazzine smorfiose e vestite di fronzoli.

Le sorelle del Barbison [uno zio materno] erano chiamate “le Beate”, essendo molto bigotte.

La cornice delle vicende famigliari di Natalia Ginzburg copre un arco di tempo vasto: dal primo dopoguerra, passando per il fascismo e la Seconda guerra mondiale per approdare nel secondo dopoguerra. I ricordi si mescolano e si sovrappongono. L’ironia lascia il posto al dramma personale. E il dramma personale ha a che vedere con le vicende storiche: Natalia durante la Seconda guerra mondiale è confinata in Abruzzo col marito e i figli ma, dopo l’armistizio, decide di tornare a Roma per raggiungere il marito Leone che nel frattempo è divenuto uno degli animatori della Resistenza nella capitale. La speranza di un periodo felice che sta per cominciare viene tuttavia spezzata dalla morte del marito:

Arrivata a Roma, tirai il fiato e credetti che sarebbe cominciato per noi un tempo felice. […] Leone dirigeva un giornale clandestino ed era sempre fuori casa. Lo arrestarono, venti giorni dopo il nostro arrivo, e non lo rividi mai più.

Natalia Ginzburg, la vita e le opere

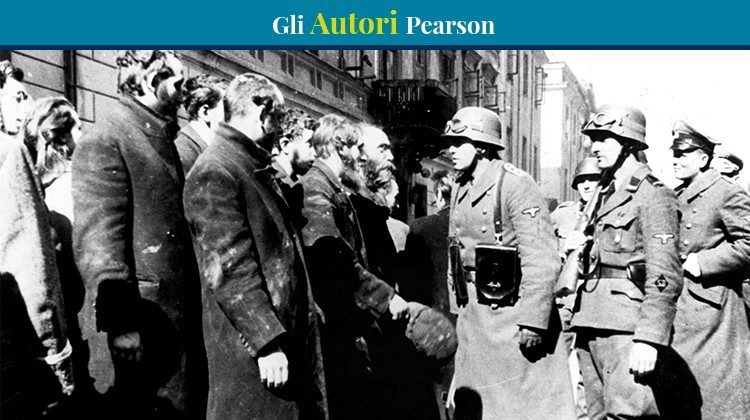

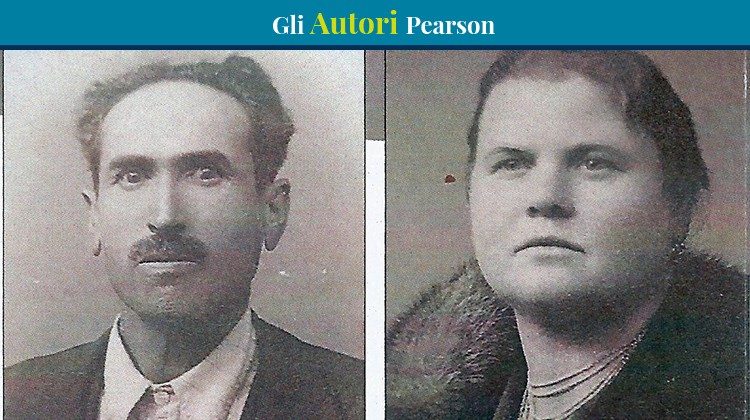

Figlia di Giuseppe Levi, scienziato triestino di origine ebraica, e di Lidia Tanzi, nasce nel 1916 a Palermo, per poi trasferirsi a Torino, dove trascorre l’infanzia e l’adolescenza. Il padre, antifascista, viene perseguitato durante il regime e, a seguito dell'applicazione delle Leggi razziali (1938), viene privato della cattedra universitaria e radiato dalle società accademiche italiane. Natalia, nel 1938, sposa l’intellettuale di origine russa Leone Ginzburg, tra i fondatori della casa editrice torinese Einaudi. Anche Leone è antifascista e muore in carcere, in conseguenza delle torture subite, il 5 febbraio 1944.

La carriera letteraria dell’autrice comincia con la scrittura di poesie e racconti, successivamente affiancati dalla pubblicazione di alcuni romanzi divenuti celebri tra cui, oltre a Lessico famigliare (1963), è opportuno ricordare almeno Caro Michele (1973), un romanzo epistolare, e La famiglia Manzoni (1983), biografia romanzata dell’autore de I promessi sposi e della sua famiglia.

Ginzburg è stata anche saggista, traduttrice e attivista politica, soprattutto negli anni Settanta e Ottanta, quando è stata eletta nelle liste del PCI.

Muore a Roma nel 1991.

Attività didattiche: “Il mio lessico famigliare” e “testimoni del presente”

Una volta scelti i brani da leggere alla classe, l’insegnante può proporre attività di scrittura creativa differenti. Qui di seguito vengono presentate alcune proposte didattiche per le classi seconda e terza della scuola Secondaria di primo grado.

Attività didattica per la classe seconda

Nelle ore di antologia, mentre si tratta il testo autobiografico, possono essere letti ad alta voce alcuni brani in cui si fa riferimento alle parole usate in famiglia, ai modi di dire, alle canzoni cantate, alle poesie recitate o ai soprannomi (alcuni dei quali riportati nel paragrafo precedente). Si può poi chiedere agli studenti di lavorare sul proprio «lessico famigliare», cioè sulle espressioni – magari anche dialettali o appartenenti alla lingua di origine, se sono presenti alunni di origine straniera, – che si usano spesso in casa, o sui nomignoli che i genitori danno ai figli o che si usano tra fratelli. Dopo una discussione collettiva sul tema, in cui i ragazzi possono liberamente raccontare qualcosa che ritengono significativo e che li riguarda, si può chiedere a ciascuno di elaborare un testo scritto sull’argomento.

Attività didattica per la classe seconda

Un’altra attività adatta alla classe seconda può essere quella di far scrivere agli alunni una piccola parte della loro autobiografia, a partire da un oggetto a cui sono legati o da una fotografia che ricorda un momento importante della loro esistenza. Questo lavoro va preparato prima della sua esecuzione: l’insegnante, inizialmente, avvisa i ragazzi di selezionare una foto o un oggetto “del cuore” e illustra il tipo di lavoro che verrà svolto attorno a quel ricordo. Dopo questa fase preliminare, verranno date indicazioni sulla stesura di un testo, che parta dalla descrizione dell’oggetto/fotografia; che si articoli con la narrazione del ricordo che suscita tale oggetto/fotografia; e si concluda con riflessioni personali.

Attività didattica per la classe terza

Dopo avere letto in classe alcuni passi di Lessico famigliare, in cui Ginzburg parla del fascismo e della guerra, come quello citato sopra sulla morte del marito, l’insegnante può ricordare ai ragazzi come storia e memoria non coincidano, facendo esempi e sottolineando che alcune memorie sono però utili a ricostruire la storia. Si racconta successivamente come, in ogni caso, ognuno e ognuna di noi possa avere la propria memoria di fatti ed eventi eclatanti e possa raccontarli in maniera personale. Si chiede quindi ai ragazzi di pensare a un avvenimento che loro ritengono di portata storica e che sia recentemente accaduto, di cercarne su Internet un’immagine significativa, da mostrare successivamente alla classe, di spiegare l’evento a voce e dire quando è avvenuto, raccontando perché hanno scelto proprio quello. Al termine dell’attività in classe si può chiedere agli studenti di mettere per iscritto le loro riflessioni in un testo dal titolo: Io sono testimone del presente. Dopo avere incollato sul quaderno l’immagine di un evento di portata storica, accaduto negli ultimi anni, che ti ha particolarmente colpito, raccontalo con le tue parole e spiega le emozioni che hai vissuto quando sei venuto a conoscenza di questo fatto.

Per anni ho svolto un’attività simile a questa nelle classi terze, sia per far riflettere i miei studenti sul tempo presente e sulla portata di alcuni eventi, sia per lavorare sulla scrittura intima, sia, infine, per una sorta di curiosità personale nel monitorare ciò che i giovani percepiscono come importante e per conoscere meglio la loro sensibilità verso l’attualità.

Nei primi anni in cui insegnavo i ragazzi sceglievano quasi sempre le immagini delle Torri gemelle che andavano a fuoco l’11 settembre 2001 (era il 2004-2005 o giù di lì e l’evento era ancora impresso nella loro memoria); successivamente, hanno cominciato a portare a scuola immagini di guerra (in Iraq, in Siria…) o delle Primavere arabe. Negli ultimi anni, prima dell’emergenza sanitaria, Notre Dame a fuoco, le manifestazioni a Parigi con i cartelli Je suis Charlie, a seguito degli attentati in Francia, e la foto del piccolo Aylan sono state tra le immagini che più li hanno colpiti. Quest’anno posso ipotizzare che sceglieranno l’immagine delle bare scortate dall’esercito a Bergamo, quelle della vittoria dell’Italia agli europei di calcio o dei funerali di Maradona, oppure le prime fotografie dei vaccinati contro il Covid o ancora quelle dei talebani che entrano a Kabul. Ma magari sceglieranno altro. La memoria, infatti, è selettiva e personale.

Referenze iconografiche: © 123RF

Consigli di lettura per affrontare il tema della memoria nella Scuola secondaria di primo grado

Qui di seguito vengono proposti alcuni titoli per affrontare il tema della memoria nella scuola Secondaria di primo grado, attraverso la lettura di brani scelti da autobiografie scritte nel secolo scorso.

Nelson Mandela, Lungo cammino verso la libertà. Autobiografia, Feltrinelli; Richard Wright, Ragazzo negro, Einaudi. Brani scelti possono essere letti in classe nelle ore di antologia per affrontare il tema del razzismo visto dalla parte di chi ne porta addosso i segni. Raccontano rispettivamente la vita, la sofferenza patita durante l’apartheid e i ventisette anni di carcere a Città del Capo del primo presidente nero del Sudafrica; e l’infanzia e la gioventù di Wright, trascorse nel Sud degli Stati Uniti, tra Mississippi, Arkansas e Tennessee, dove l’autore, afrodiscendente, deve lottare contro la miseria e il pregiudizio dei bianchi.

Margherita Hack, L'universo di Margherita. Margherita Hack si racconta, Editoriale scienza; e Sibilla Aleramo, Una donna, Feltrinelli. Entrambi i testi permettono di affrontare il tema della conquista dei diritti da parte delle donne. Margherita Hack racconta la sua storia e la sua passione per l’astronomia e di come, nel 1985, dopo una vita passata a studiare le stelle, divenne la prima donna direttrice di un Dipartimento di Astronomia, quello dell'Università di Trieste; Aleramo, autrice della prima metà del Novecento, racconta la storia della sua fuga da un marito violento e la ricostruzione della propria vita, che la porta anche a lasciare nella casa paterna il figlio, seppure la scelta sia dolorosissima.

Susanna Agnelli, Vestivamo alla marinara, Mondadori: è il racconto della famiglia Agnelli, dal punto di vista di Susanna, nipote di Giovanni, fondatore della Fiat, e sorella di Gianni, noto imprenditore italiano, principale azionista e amministratore al vertice della Fiat per numerosi anni. Nell’autobiografia, di cui è famosa la frase «don’t forget you’re an Agnelli», l’autrice ricostruisce la propria infanzia, trascorsa nella Torino degli anni Trenta del secolo scorso, e le storie di una delle famiglie più celebri d’Italia. Uno spazio ampio è dedicato alla Seconda guerra mondiale, vissuta dalla protagonista come volontaria sulle navi ospedale della Croce Rossa.

Emilio Lussu, Un anno sull’altipiano, Einaudi: scritto nel 1936, è una delle maggiori opere della letteratura italiana sulla Grande guerra. Ambientato sull’altipiano di Asiago, nel 1916 e 1917, racconta la storia dell’autore chiamato alle armi, la vita di trincea e le “battaglie assurde”, volute da comandanti imbevuti di retorica patriottica e autoreferenzialità. La lettura di brani antologici tratti dall’opera può servire in classe per un lavoro interdisciplinare, sia per introdurre il periodo storico (Lussu è molto preciso nel datare e raccontare le vicende belliche), sia per presentare il punto di vista di chi denuncia gli orrori della guerra, avendola vissuta in prima persona.