Buchi neri da Nobel

La storia dei buchi neri attraverso le scoperte dei Nobel per la Fisica

FISICA – II GRADO

Einstein e Schwarzschild non credevano che i buchi neri esistessero. Oggi invece, grazie agli studi compiuti dai numerosi vincitori del Nobel per la Fisica, sappiamo che ne esistono di tutte le masse, sebbene rimangano ancora molti dubbi e domande. Simona Romaniello ci accompagna in un viaggio a cavallo dei secoli alla scoperta di quello che sappiamo e di quello che ancora non sappiamo dei buchi neri.

di Simona Romaniello

I buchi neri sono forse gli oggetti celesti più misteriosi dell’Universo. Oggi la loro esistenza è confermata dalla ricerca astrofisica, ma per lungo tempo sono stati considerati soggetti di fantascienza, giochi matematici, pura invenzione.

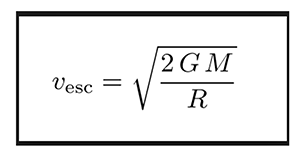

La loro storia ha inizio nel 1687, anno della pubblicazione dei Principia di Newton, in cui viene enunciata la Teoria della Gravità. Secondo Newton, la Forza di Gravità impedisce a ogni corpo di allontanarsi dalla Terra se non ha una velocità superiore a 11.2 km/sec, denominata velocità di fuga.

Questa velocità dipende dal rapporto tra massa e raggio del corpo celeste, nel caso del Sole è di 617.3 km/sec.

Qualche anno prima, nel 1676, l'astronomo danese Ole Römer aveva aggiunto un tassello importante nella costruzione dell'idea di buco nero, misurando quantitativamente la velocità della luce pari a 300 mila km/sec.

Nei suoi lavori Newton non parla mai di buchi neri. Il primo a proporne, anche solo ipoteticamente, l'esistenza fu, nel 1783, il reverendo John Michell. In una lettera alla Royal Society propose, applicando il concetto di velocità di fuga ai corpuscoli della luce: “Se esistessero in natura corpi la cui densità non fosse inferiore a quella del Sole e il cui diametro fosse 500 volte maggiore di quello del Sole, la loro luce non potrebbe arrivare a noi […]”.

In altre parole, se esistessero in natura stelle con massa e raggio tali che la velocità di fuga sia uguale o maggiore di 300 mila km/sec, i loro corpuscoli luminosi ricadrebbero all’indietro, e quindi quei corpi apparirebbero invisibili da lontano, sarebbero stelle oscure, come le definiva Michell.

E aggiunse: “[…] dell’esistenza di corpi nelle suddette condizioni non potremmo dunque avere alcuna informazione osservativa; tuttavia, se un qualunque altro corpo rivolvesse intorno ad essi, forse potremmo derivare attraverso il suo moto l’esistenza del corpo centrale con un certo livello di attendibilità, poiché potremmo ricavare un’interpretazione delle irregolarità del suo moto inspiegabili in altro modo; poiché le conseguenza di tale supposizione sono ovvie e la loro considerazione va oltre lo scopo del presente lavoro, non le perseguirò ulteriormente […]“.

Tale “supposizione” sarà proprio il metodo impiegato dall‘astrofisica moderna per stanare i buchi neri.

Il prevalere però della teoria ondulatoria di Thomas Young su quella corpuscolare di Newton fece dimenticare, per oltre cento anni, le stelle oscure, fino a quando Einstein non rivoluzionò la Teoria della Gravità.

Nel 1915, Einstein formulò la Teoria della Relatività Generale, secondo la quale le masse determinino la struttura dello spazio-tempo. È proprio la “forma” dello spazio-tempo che guida il moto di tutti i corpi e anche della luce, come perfettamente sintetizzato dal fisico americano J. Wheeler: “La materia dice allo spazio come curvarsi; lo spazio dice alla materia come muoversi”.

Nel 1916, il matematico e astronomo tedesco Karl Schwarzschild (il cui nome Schwarz-schild significa proprio scudo nero) usò le equazioni della Relatività Generale per calcolare la geometria dello spazio-tempo intorno a una massa. Scoprì che, se la sfera in cui la massa è concentrata ha un raggio minore di un determinato valore, nessuna informazione, né particelle né fotoni, sono in grado di raggiungere un osservatore esterno perché la velocità di fuga risulta superiore alla velocità della luce.

Quella sfera rappresenta il cosiddetto orizzonte degli eventi, la superficie limite oltre la quale nessun evento può influenzare un osservatore esterno e la massa all’interno è un oggetto invisibile, battezzato, nel 1964, ancora una volta dal fisico americano J. Wheeler, buco nero.

Fino ad Einstein e Schwarzschild i buchi neri sono considerati ancora una soluzione matematica delle equazioni delle Relatività. Acquistano concretezza solo nel 1939, quando Tolman, Oppenheimer e Volkoff dimostrarono che una stella alla fine della sua evoluzione subisce un collasso gravitazionale che, se la sua massa è maggiore di 3 volte quella del Sole (3 masse solari), si comprime al di sotto dell’orizzonte degli eventi.

Nel 1963, Roger Penrose, uno dei tre premi Nobel per la Fisica 2020, dimostrò che l’orizzonte degli eventi rappresenta una superficie che forza tutto ciò che la colpisce a puntare verso il proprio centro, verso una singolarità a densità infinita, un’inevitabile creazione di un buco nero.

Ma a questo punto la domanda nasce spontanea: “Se i buchi neri esistono, come possiamo osservarli se, per definizione, neanche la luce sfugge alla loro attrazione?”.

Proprio come suggeriva il reverendo Mitchell quasi 150 anni prima, ossia in maniera indiretta, attraverso l'osservazione degli effetti sull’ambiente circostante dovuti alla deformazione dello spazio-tempo.

Il primo segnale dell’esistenza di un buco nero fu ottenuto nel 1970 dal fisico italiano Riccardo Giacconi, premio Nobel per la Fisica 2002. Giacconi individuò una sorgente X nella costellazione del Cigno, denominata Cygnus X-1, appartenente a un sistema di due stelle in orbita molto stretta.

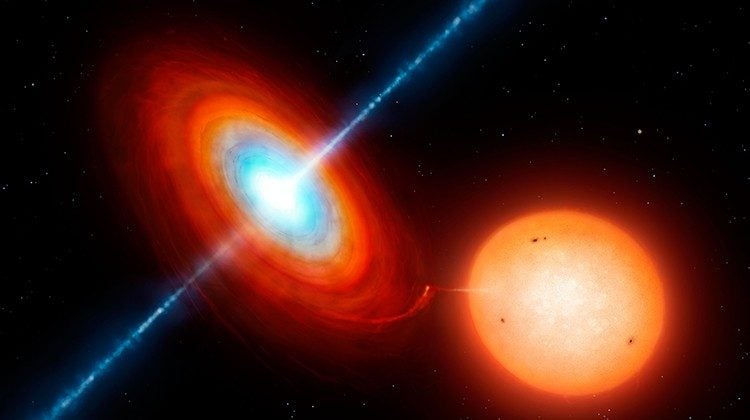

L’emissione X viene prodotta quando il gas, strappato alla stella normale della coppia, viene inghiottito dal compagno compatto. Attratto da un vortice rotante a velocità prossima alla luce, il gas viene compresso e riscaldato a temperatura di un milione di gradi, emettendo raggi X.

Nella figura: a sinistra, un'immagine in ottico mostra Cygnus X-1 nel riquadro rosso. Cygnus X-1 si trova vicino a grandi regioni di formazione stellare nella Via Lattea. A destra, l'immagine artistica raffigura ciò che gli astronomi pensano stia accadendo all'interno del sistema Cygnus X-1. Crediti: NASA

L’emissione X viene prodotta quando il gas, strappato alla stella normale della coppia, viene inghiottito dal compagno compatto. Attratto da un vortice rotante a velocità prossima alla luce, il gas viene compresso e riscaldato a temperatura di un milione di gradi, emettendo raggi X.

Cygnus X-1 fu, nel 1974, l'oggetto di una scommessa scherzosa tra il fisico britannico Stephen Hawking e il Premio Nobel per la Fisica 2017 Kip Thorne, nella quale Hawking scommise (perdendo) che la sorgente non fosse originata da un buco nero.

All'epoca Kip Thorne prese molto sul serio la scommessa. Infatti, divenne l’anima della costruzione di un apparato per la rivelazione delle onde gravitazionali, fortemente connesse ai buchi neri.

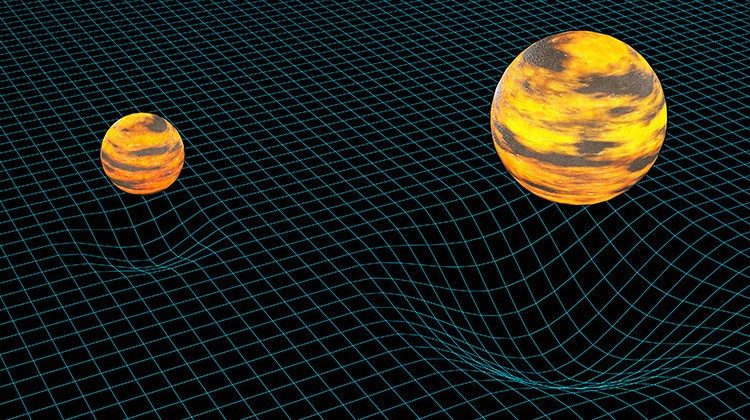

Secondo Einstein, la geometria dello spazio-tempo è definita dalle masse; se queste si muovono, fanno vibrare il tessuto dello spazio-tempo. La perturbazione così generata, si propaga sotto forma di onde, chiamate onde gravitazionali.

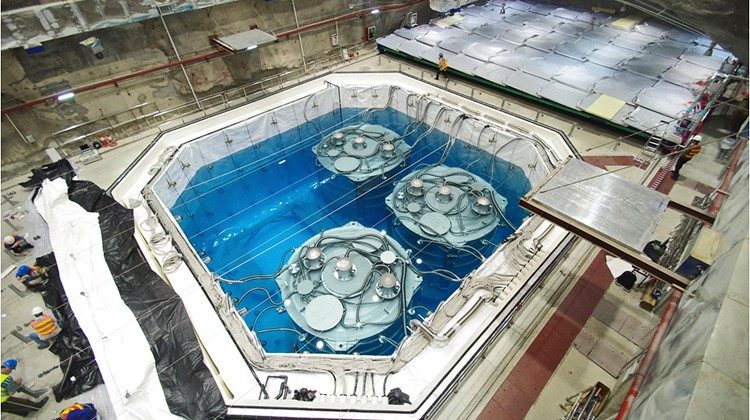

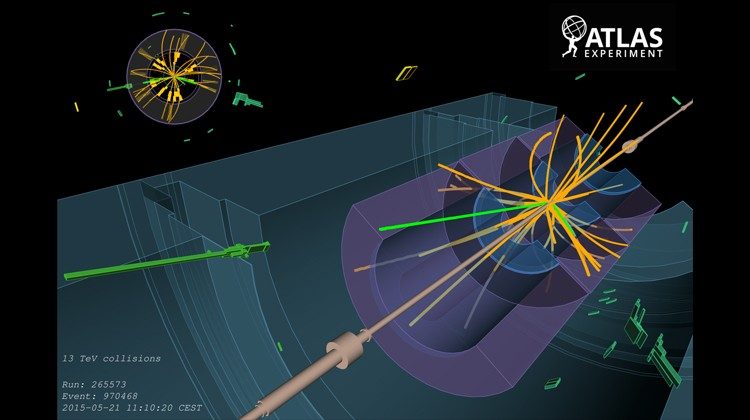

Esse vengono prodotte in violenti collassi stellari o in collisioni tra stelle di neutroni e buchi neri. Thorne calcolò la frequenza e l’ampiezza delle onde prodotte dalla fusione di due buchi neri di massa stellare. Convinse i fisici sperimentali, Reiner Weiss e Barry Berish, a progettare un interferometro, capace di rivelare variazioni della lunghezza di particolari “regoli” al passaggio di una deformazione spazio-temporale.

Servivano regoli di qualche chilometro su cui misurare variazioni di lunghezze pari a un decimillesimo delle dimensioni di un nucleo atomico.

Erano gli anni Ottanta e come Berish racconta: “pensai ci volessero 25 anni per raggiungere la sensibilità richiesta dai calcoli di Thorne, ce ne son voluti più di 30!”.

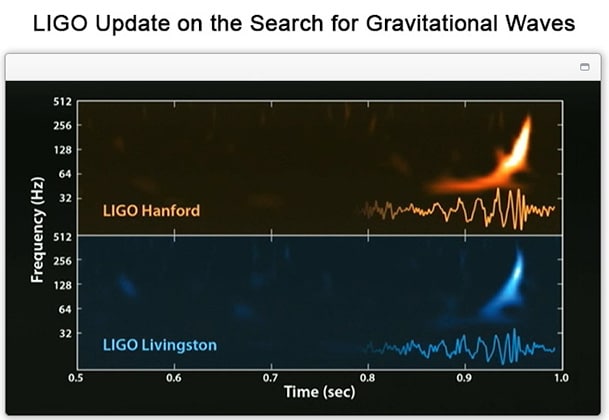

Nel 2015 fu rivelato il primo segnale, un “cinguettio”, corrispondente alla fusione di due buchi neri di 29 e 36 masse solari.

Nel grafico i segnali dell’onda gravitazionale GW150914 misurata dagli strumenti LIGO a Hanford, Washington (sopra) e Livingston, in Louisiana (sotto).

Credit: LIGO Lab/Caltech/MIT.

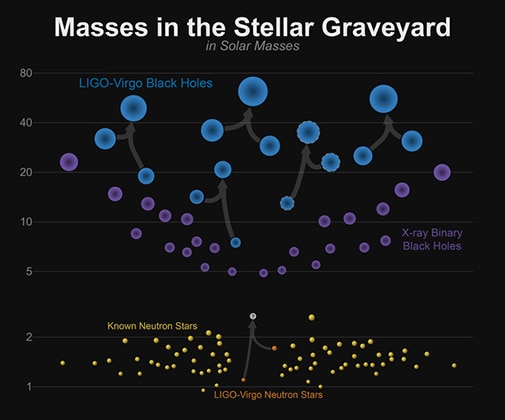

Dal 2015 gli interferometri LIGO (negli Stati Uniti) e Virgo (in Italia) hanno rivelato molti eventi simili a quel primo “cinguettio”, quasi uno alla settimana. I buchi neri trovati hanno masse fino a centinaia di volte la massa del Sole. Un risultato impressionante: poco tempo fa non sapevamo per certo che esistessero i buchi neri, oggi risultano essere incredibilmente numerosi nell’universo e a coppie.

Weiss, Berish e Thorne sono stati insigniti del premio Nobel per la Fisica 2017 e continuano a lavorare per migliorare ancora la sensibilità dei loro strumenti.

Nel grafico vengono rappresentate le masse dei buchi neri rilevate tramite osservazioni elettromagnetiche (viola), buchi neri misurati mediante osservazioni di onde gravitazionali (blu), stelle di neutroni misurate con osservazioni elettromagnetiche (giallo) e stelle di neutroni rilevate tramite onde gravitazionali (arancione).

Crediti: LIGO-Virgo/Northwestern U./Frank Elavsky & Aaron Geller.

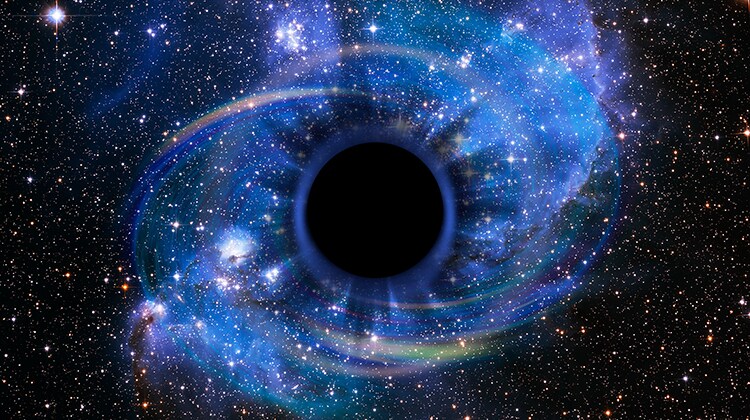

Nella foto – Rappresentazione artistica di un quasar: un buco nero supermassiccio, circondato da un disco di materiale di accrescimento.

Nella storia della caccia ai buchi neri vanno certamente citati i Quasar, sorgenti radio (QUASi-stellAR radio source), associate a galassie a distanze cosmologiche, mille volte più luminose delle galassie normali.

Furono scoperti nel 1963 dall’astronomo olandese Maarten Schmidt.

La luminosità è prodotta da una grande attività nel nucleo da cui emergono getti di materiale lanciati a velocità relativistiche, ossia prossime a quelle della luce.

L’energetica di tali oggetti appariva impossibile da giustificare con le reazioni termonucleari che sostengono le stelle. L’unica sorgente adeguata poteva venire dalla liberazione di energia gravitazionale di materiale catturato da un buco nero supermassiccio, situato nel nucleo della galassia. Attorno a questo si forma un disco di accrescimento di gas e stelle in rapida rotazione attorno al proprio asse, che cade continuamente sul buco nero, producendo radiazione con una potenza enorme.

La prova definitiva della presenza di buchi neri giganteschi al centro delle galassie è stata prodotta dall'astrofisico tedesco Reinhard Genzel e dall'astronoma americana Andrea Ghez (premi Nobel per la Fisica 2020).

L'idea è semplice: se un mostruoso buco nero esiste al centro delle galassie, la sua gravità deve influenzare non solo il disco di accrescimento, ma anche le stelle che gli orbitano intorno e che sono abbastanza lontane da poter essere osservate.

I due scienziati studiarono per oltre 15 anni la dinamica delle stelle al centro della nostra galassia, tracciando le orbite di stelle al centro della nostra galassia. Ricavarono così una massa del buco nero al centro della nostra galassia pari a 3 milioni di masse solari. Oggi sappiamo che esistono buchi neri al centro delle galassie con masse di centinai di milioni, fino a miliardi di volte la massa del nostro Sole.

Einstein e Schwarzschild non credevano che i buchi neri esistessero, oggi invece ne abbiamo trovati di tutte le masse, ma ancora molti dubbi e domande avvolgono di mistero i buchi neri. Il viaggio quindi, alla scoperta dei black holes è appena iniziato.