2 giugno 1946. Dal voto femminile alle “madri costituenti”

EDUCAZIONE CIVICA E TEMI DI ATTUALITÀ

Il voto del 2 giugno fu un momento di inedita visibilità femminile ma portava in sé la traccia di una serie di contraddizioni che aveva caratterizzato a lungo la storia politica e sociale delle donne italiane.

La cittadinanza femminile: la priorità degli interessi familiari

La nozione di “cittadino” sessualmente neutro, non è una categoria del pensiero politico del XIX secolo, se non per ristrette minoranze: ciò significa che le ideologie politiche più diffuse e la mentalità del tempo consideravano naturale una precisa gerarchia tra i diritti goduti dagli individui di sesso maschile rispetto a quelli femminili.

La storia della cittadinanza in età contemporanea è la storia del riconoscimento di diritti individuali che si vanno affermando su istanze comunitarie, di gruppo e familiari. Nel corso dell’Ottocento, in Italia come in altri paesi europei, il legame strutturale delle donne con la famiglia non viene affatto indebolito, come mostra tutta una serie di norme che sembrano quasi compensare il progressivo avvento delle tendenze individualistiche: basti pensare all’istituto dell’autorizzazione maritale (ossia la norma che prevede l’approvazione esplicita del marito anche per gestire i beni personali della donna sposata), introdotto dal Codice napoleonico del 1804 e poi dal primo Codice civile unitario (approvato nel 1865 e entrato in vigore l’anno successivo).

Come ha sottolineato lo storico e sociologo Rosanvallon, con la fine della società d’Ancien régime, la donna diviene la custode dell’antica forma del sociale identificata esclusivamente con la famiglia. Così secondo la mentalità e i codici ottocenteschi, nelle donne sono ritenute assenti le due caratteristiche fondamentali che andranno sempre più a connotare l’individuo elettore: l’indipendenza economica e l’autonomia individuale. In sintesi, quella femminile si configura tra Otto e Novecento come una forma di cittadinanza minore, funzionale a garantire la priorità degli “interessi famigliari”.

Voto politico e voto amministrativo

Non a caso, lo stato unitario nato dal Risorgimento, da una parte, non riteneva di dover fare neppure menzione dell’esclusione femminile dal voto politico, dall’altra, prevedeva esplicitamente tale esclusione a livello amministrativo: un’esclusione contemplata expressis verbis nella legge per le elezioni a livello comunale e provinciale del 1865 (ribadita nel 1898), che equiparava di fatto le donne ad analfabeti, interdetti e condannati. Come spiegare l’aperto divieto alla partecipazione femminile a livello locale e la contemporanea assenza del minimo cenno a livello politico?

Il voto amministrativo era concepito nei termini di una forma di autogoverno delle famiglie contribuenti di un determinato comune e le donne risultavano senz’altro proprietarie e contribuenti, pur nella contraddizione di non godere dell’autonoma gestione dei propri beni se sposate (raggiunta la maggiore età, le donne nubili - non sottoposte all’autorizzazione maritale - potevano gestire in proprio i beni posseduti). Per questo apparve necessario un esplicito divieto al voto femminile in ambito amministrativo ma non in ambito politico, dove il voto si svincolava progressivamente da questa valenza legata al censo, avviandosi a divenire tra XIX e XX secolo un diritto spettante all’individuo in quanto cittadino.

Le aperture in campo amministrativo

D’altra parte, proprio il carattere innegabile di contribuenti che tante donne avevano giustificava la ricorrente apertura della classe dirigente verso il suffragio femminile a livello amministrativo, che appariva peraltro compatibile con la centralità del ruolo femminile nella famiglia: le tesi avanzate per giustificare tale apertura, infatti, facevano ricorso non solo alla compartecipazione femminile alle finanze degli enti locali, ma anche all’idea che col voto femminile amministrativo si ottenesse una sorta di prolungamento della funzione materna in ambito sociale. Non a caso, la prima forma di elettorato femminile fu quella introdotta nel ‘90 dalla legge Crispi di riforma della pubblica assistenza, in virtù della quale le donne divennero eleggibili e poterono votare (sempre previa autorizzazione maritale, se sposate) nei consigli di amministrazione delle opere pie, istituzioni di assistenza e congregazioni di carità.

Dopo la Grande guerra, nello stesso momento in cui - con la legge Sacchi del luglio 1919 - si abolirà l’autorizzazione maritale e si consentirà l’accesso femminile a tutte le professioni, sarà approvata dalla Camera dei deputati una proposta di legge interpartitica a favore del suffragio delle donne, in base alla quale la partecipazione alle amministrative sarebbe stata immediata, mentre quella alle politiche avrebbe dovuto attendere due legislature. Lo scioglimento anticipato delle Camere per l’impresa di Fiume farà decadere il progetto e ancora nel ‘22 la proposta del deputato socialista Modigliani non sarà neppure discussa per gli eventi connessi alla marcia su Roma e all’avvento del fascismo.

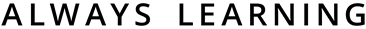

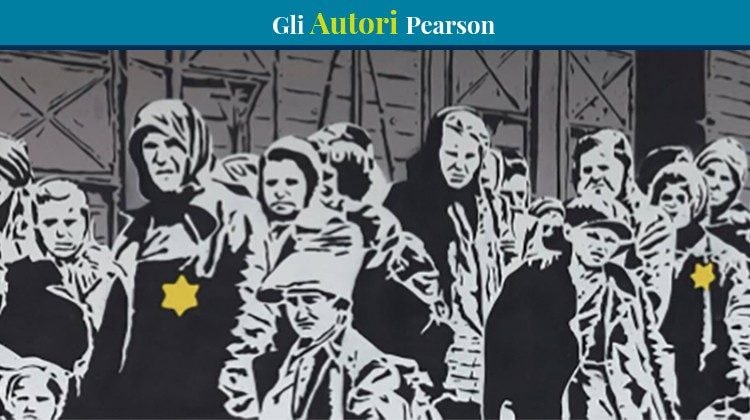

Minorità femminile e partecipazione sociale

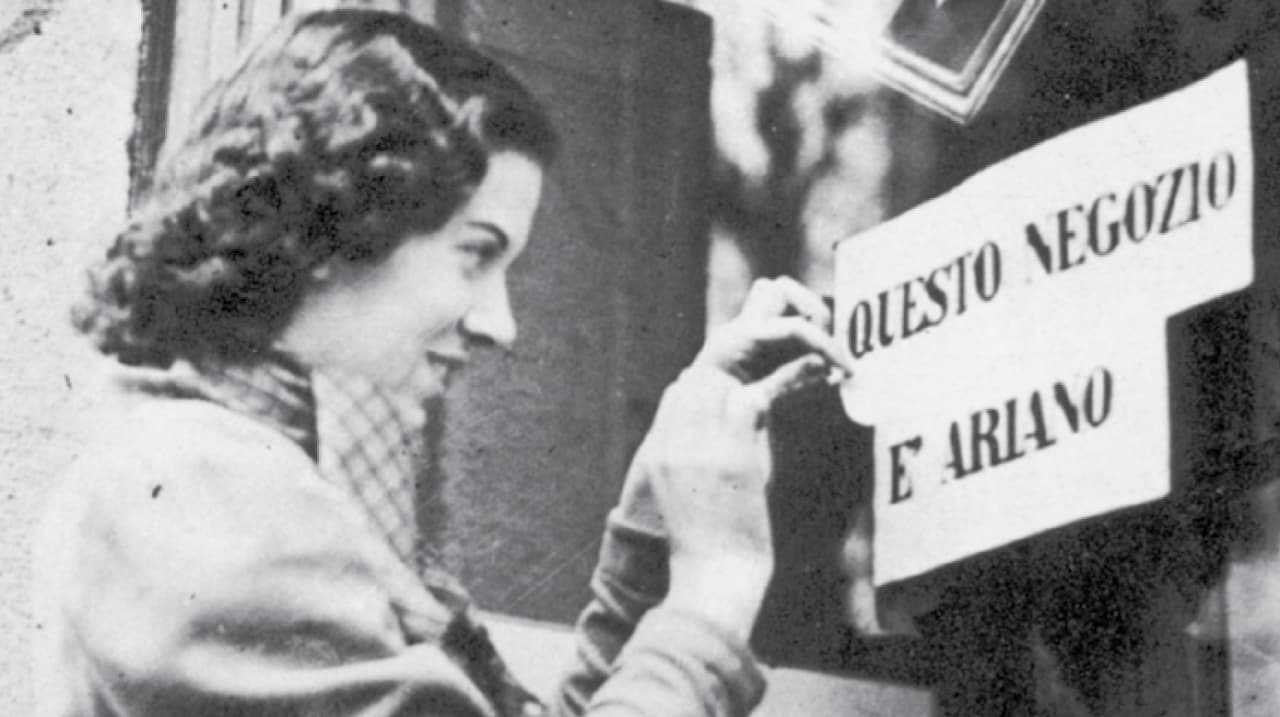

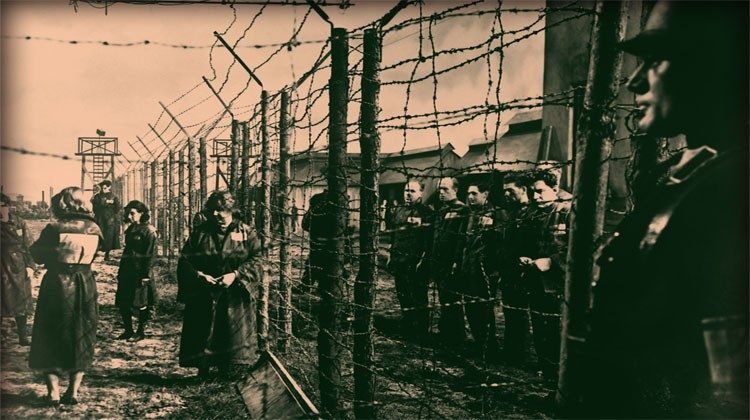

Durante il Ventennio fascista, il regime aveva riconfermato la minorità femminile, ma profonde trasformazioni culturali, economiche e di costume avevano comunque avvicinato l’Italia agli altri paesi occidentali: basti pensare che alla fine degli anni trenta si contavano nel nostro paese già 3000 laureate. Protagoniste degli scioperi della primavera del ’43 e del ’44, le donne parteciparono attivamente al movimento di Liberazione: in cifre, 35 000 sono state le partigiane riconosciute, 4600 le arrestate, torturate, condannate, 2750 le deportate nei campi di concentramento, 623 le donne fucilate o cadute in combattimento. Erano circa 70 000 le partecipanti ai Gruppi di difesa della donna, che ebbero il merito di reintrodurre i valori del suffragismo e dell’emancipazione giuridica tra donne vissute in epoca fascista. Nel ’44 sorsero due organizzazioni di massa: proprio dall’esperienza dei Gruppi di Difesa, l’Udi (Unione Donne Italiane), il Cif (Centro Italiano Femminile) invece per decisione dell’Azione cattolica. Nell’immediato dopoguerra queste strutture gestirono l’assistenza pubblica nelle amministrazioni locali, puntando sull’importanza, socialmente riconosciuta e accresciuta dalle drammatiche condizioni del paese, di quella sorta di maternità diffusa a favore della popolazione.

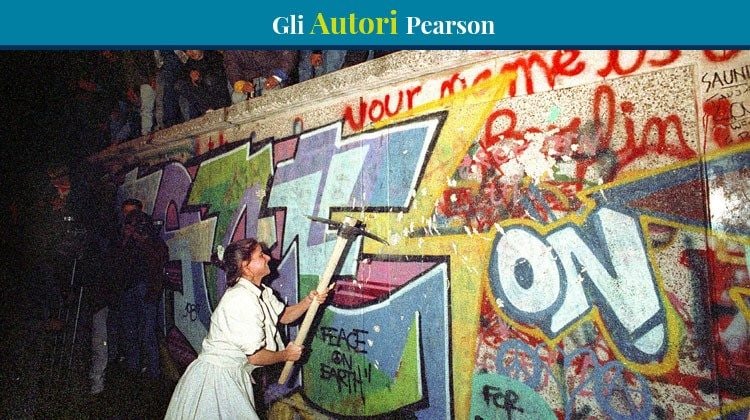

Il decreto De Gasperi-Togliatti

Il 30 gennaio 1945, nel Consiglio dei ministri dell’Italia libera, si giunse finalmente ad approvare il decreto De Gasperi-Togliatti che estendeva il diritto di voto alle donne. Oltre ad escludere le prostitute schedate che “esercitavano” fuori dai locali autorizzati, esso era segnato da una grave “dimenticanza”: non riconosceva alle donne il diritto di voto passivo, non prevedeva cioè l’eleggibilità femminile. Sarà solo il decreto n. 74 del 10 marzo 1946 che cancellerà questa discriminazione, a una sola settimana di distanza dalle elezioni amministrative in cui per la prima volta le italiane potranno partecipare a pieno titolo al voto per la scelta dei consigli comunali, e in cui circa 2000 candidate risulteranno elette amministratrici della cosa pubblica.

In effetti, come era accaduto in Francia nell’aprile del 44, il voto sembrava accordato in fretta e furia, senza un vero dibattito. A leggere gli interventi di molti esponenti politici sembra che il suffragio femminile avesse il carattere del provvedimento “ovvio” e che l’elettorato passivo fosse da intendersi come implicitamente ammesso. Più verosimilmente, il principio dell’eleggibilità suscitava ancora resistenze e perplessità, come dimostrano tutta una serie di fonti. In un intervento del gennaio ’46, ad esempio, la futura deputata Dc alla Costituente e futura delegata nazionale del Movimento Femminile, Elsa Conci, scriveva:

«C’è una possibilità di salvezza, una sola: il voto. Per questo voteremo. Per avere molti uomini che ci ascoltino, leggi che ci difendano. Uomini di coscienza, uomini con principii sani e saldi e puri; leggi che tutelino la morale, la famiglia, la dignità della donna.1»

1946: l’anno della politica

Se il diritto di voto era ormai indiscutibile, la presenza concreta delle donne nelle istituzioni trovava ancora remore. Soprattutto nel mondo cattolico, che ora sosteneva apertamente (dopo averlo a lungo negato) il suffragio femminile, senza peraltro mai mettere in dubbio che - come dirà De Gasperi - «Bisogna fare della politica non per uscire dalla famiglia, ma per difenderla e assicurare il suo avvenire».2

Durante i lavori della Consulta nazionale, il tema della partecipazione politica delle donne fece breccia attraverso la questione dell’obbligatorietà del voto, obbligatorietà sostenuta dalla DC per timore dell’astensionismo (per la scarsa conoscenza femminile della politica che poteva favorire le forze di sinistra) e invece avversata dalla sinistra per motivi opposti: per la sinistra il voto femminile rappresentava una sfida perché le donne erano ritenute più influenzabili dalla chiesa. Rimaneva comunque serpeggiante il timore che tale voto potesse cambiare non solo la sfera pubblica, ma anche le relazioni tra i sessi nella sfera privata: già all’indomani della Liberazione, infatti, giornali e opinione pubblica risultavano interessati da un ampio dibattito sul divorzio cui anche molti intellettuali di sinistra si dichiaravano contrari.

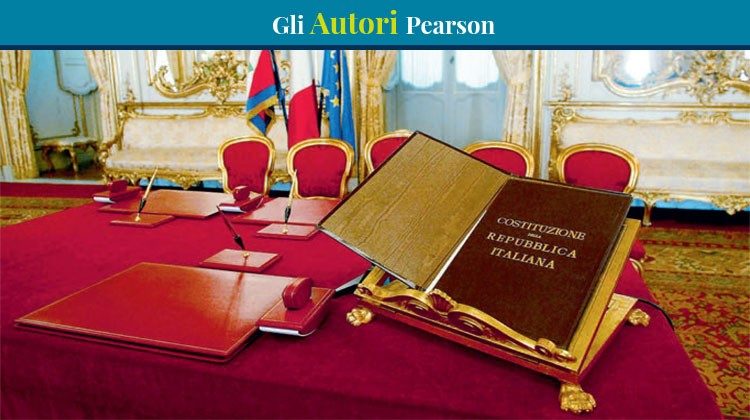

21 “madri costituenti”

A fronte del timore per l’astensionismo femminile, sia nella fase delle amministrative che ancor più nelle elezioni del 2 giugno, si registrò un’ampia partecipazione al voto da parte delle donne, che smentiva le paure di tutte le parti politiche. Una partecipazione vissuta a livello reale e simbolico come una cesura rispetto al passato e con il sentimento vivo di un’autonomia individuale fin qui sconosciuta. Nelle elezioni del 2 giugno per il referendum istituzionale - che chiedeva di esprimersi su repubblica o monarchia e per l’Assemblea costituente - che doveva scrivere la Costituzione della nuova Italia democratica - si recherà a votare l’89,2% degli uomini e l’89% delle donne aventi diritto. Costituendo il 52% dell’elettorato, si può affermare che nel complesso le italiane svolsero un ruolo determinante nel produrre la svolta storica che sancì la nascita della Repubblica, mentre saranno solo il 3,7% del totale (su 556 deputati) le donne elette all’Assemblea Costituente: solo 21 madri costituenti su 226 candidate.

Note

1. Elsa Conci, Il naufragio della moralità può segnare la fine di ogni speranza. Difendersi col voto, “Il Popolo Trentino”, 13 gennaio 1946.

2. A. De Gasperi, Messaggio alle democratiche cristiane, “Azione femminile”, 25 dicembre 1944.

Bibliografia

C. Dau Novelli, Introduzione in M.T. Morelli, Le donne della Costituente, Roma-Bari, Laterza, 2007.

A.-N. Du Roy, Citoyennes! Il y a 50 ans, le vote des femmes, Paris, Flammarion, 1994.

G. Galeotti, Storia del voto alle donne in Italia. Alle radici del difficile rapporto tra donne e politica, Roma, Biblink, 2006.

Il genio femminile delle “madri costituenti”. Il contributo delle donne all’Assemblea Costituente, a cura di L. Serantoni, Bologna 2009.

A. Isastia, La battaglia per il voto nell’Italia liberale in Dal diritto di voto alla piena cittadinanza. Atti del convegno nazionale 27-28 giugno 2006, a cura di M. Ferrari Occhionero, Roma, Università La Sapienza, 2008.

T. Noce, Una vita nel partito: fedeltà e autonomia in Di generazione in generazione. Le italiane dall’Unità ad oggi, a cura di M. Teresa Mori, A. Pescarolo, A. Scattigno, S. Soldani, Roma, Viella 2014, pp. 223-244.

R. Romanelli, Circa l’ammissibilità delle donne al suffragio politico nell’Italia liberale. Le sentenze pronunciate dalla magistratura nel 1905-1907 in Laboratorio di storia. Studi in onore di Claudio Pavone, a cura di P. Pezzino e G. Ranzato, Milano, F. Angeli 1994.

P. Rosanvallon, Le sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en France, Paris, Gallimard, 1992.

A. Rossi Doria, Diventare cittadine. Il voto alle donne in Italia, Firenze, Giunti, 1996.

A. Rossi Doria, Le donne sulla scena politica in Storia dell’Italia repubblicana, I - La costruzione della democrazia, Torino, Einaudi, 2001.

Fonti

L’emozione del voto. Testimonianze di donne

Se per tutti gli italiani il 2 giugno ha rappresentato una data importante, per le italiane il rilievo di questo voto si può dire addirittura epocale: per la prima volta, potevano prendere attivamente parte alla vita politica dello stato, conquistando uno spazio di libertà che segnò in profondità la loro vita, come mostrano queste testimonianze.

Maria Luisa Vallisneri

Nata nel 1923, laureata in lettere e docente nella scuola secondaria, fu per decenni attiva nell’associazionismo cattolico e nei gruppi femminili della città di Parma.

Nel 1946 io abitavo con la famiglia nella bassa Parmense. Noi eravamo cattolici praticanti e furono tempi difficili per la mia famiglia. Le donne erano tutte comuniste, noi invece seguivamo le indicazioni di voto della Democrazia cristiana. Era difficile fra monarchia e repubblica perché non eravamo informate. Avevamo molti dubbi su cosa scegliere: scegliemmo la monarchia. Invece ci esaltava l’idea di votare per la Costituente in cui si sarebbero trovati uomini e donne di tutti gli schieramenti per un futuro legislativo di cui l’Italia aveva bisogno. Cercai di informarmi come meglio scegliere persone capaci e oneste. Eravamo felici di poter partecipare ad un momento molto significativo. Fu il più vero concorso di partecipazione popolare; nonostante i contrasti ci sentivamo uniti come italiani.

Le donne del paese andavano a votare con i mariti e i fratelli che sembrava volessero controllare le loro donne. Noi andammo con la mamma sentendoci importanti ed autonome, ma suscitavamo commenti al nostro passaggio perché, essendo morto il papà, non avevamo figure maschili di riferimento. Al momento dello spoglio, gli scrutatori commentavano ogni voto che non fosse comunista, restando sbalorditi quando videro che a San Polo la D.C. aveva preso 200 voti. Erano persuasi che al di là di mia madre, la maestra del paese, le figlie ed il parroco non ci fossero altri voti democristiani. Per noi fu un trionfo, anche se molti votanti della D.C. rimasero nascosti per paura.

Angiola Maria Stagni

Nata nel 1915, laureata in ingegneria, nel secondo dopoguerra fu attiva nel movimento cattolico bolognese; nel 1963 divenne presidente provinciale del Cif e successivamente presidente regionale Cif dell’Emilia Romagna.

Il voto del 2 giugno ha significato che finalmente le donne erano considerate cittadine a pieno diritto e potevano partecipare alla vita del paese. Non fu “una graziosa concessione” perché il voto le donne se lo sono conquistato durante la guerra, reggendo il fronte interno, tenendo insieme la famiglia, lavorando al posto degli uomini come operaie, impiegate e professioniste. Le donne furono parte attiva della guerra partigiana e si diedero da fare per aiutare, dopo l’armistizio del 1943, i militari sbandati, i profughi, fornendo rifugio, cibo e abiti civili. Io stessa con mio marito e i miei due figli sopportammo pericoli nel post-guerra e noi donne facemmo di tutto, con l’impegno quotidiano, per difendere i nostri uomini e i nostri figli, senza prendere le armi. Per tutto questo partecipammo, con piena consapevolezza alla votazione del referendum e per la Costituente che, dopo una guerra disastrosa, era chiamata a dare un nuovo assetto al nostro paese.

Valeria Marosi

Nata nel 1916 a Ferrara, nel dopoguerra fu attiva nell’associazionismo femminile e nella promozione di servizi di assistenza all’infanzia nel territorio: colonie estive, doposcuola, ricreatori.

La prima volta che ho votato? Non lo ricordo: fa parte di quel percorso in salita della mia vita iniziata nel primo dopoguerra. Ricordo i bombardamenti, Radio Londra che si ascoltava al buio con la famiglia riunita, l’incursione delle Brigate Nere per catturare mio padre (che era scappato per una soffiata). Tutto questo era stato affievolito e velato dalla gioia del 25 aprile, della nascita della Repubblica, delle prime elezioni a suffragio universale accolte da mia madre con “finalmente posso votare anch’io per chi voglio, senza paura”. Il resto per me è una graduale scoperta della bellezza della vita. Andare a scuola a Bondeno, conoscere gente, leggere libri. Perciò quando sono andata a votare era come se sancissi l’importanza della mia persona nel mondo e nella società a cui appartenevo.

Da Il genio femminile delle “madri costituenti”. Il contributo delle donne all’Assemblea Costituente, a cura di Laura Serantoni, Bologna 2009, pp. 37-38.

Fonti

Il suffragio universale si realizza in Italia col presente decreto varato dal secondo governo Bonomi, formato da quattro dei sei partiti del Comitato di liberazione nazionale: DC, PCI, Democrazia del Lavoro e Partito Liberale, il quale è in questo momento storico l’unico partito a manifestare ancora dubbi ed esitazioni sul voto femminile.

Decreto Legislativo luogotenenziale 2 febbraio 1945, n. 23

Estensione alle donne del diritto di voto

Umberto di Savoia, Principe di Piemonte Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell’autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, relativo alla compilazione delle liste elettorali; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 23 giugno 1944, n. 151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l’interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:

Art. 1

Il diritto di voto è esteso alle donne che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con Regio Decreto 2 settembre 1919 n. 14953.

Art. 2

È ordinata la compilazione delle liste elettorali femminili in tutti i Comuni.

Per la compilazione di tali liste, che saranno tenute distinte da quelle maschili, si applicano le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944 n. 247, e le relative norme di attuazione approvate con decreto del Ministro per l’interno in data 24 ottobre 19444.

Art. 3

Oltre quanto stabilito dall’art.2 del decreto del Ministro per l’interno in data 24 ottobre 1944, non possono essere iscritte nelle liste elettorali le donne indicate nell’art. 354 del Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 maggio 1940 n. 6355.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Addì, 1° febbraio 1945

Note

3. Si tratta della legge elettorale del Regno d’Italia approvata nell’immediato primo dopoguerra, che introduceva il sistema proporzionale e riconosceva il diritto di voto attivo e passivo a tutti i cittadini di sesso maschile che avessero compiuto i 21 anni: ciò significa che la presente norma rende elettrici ed eleggibili tutte le donne che abbiano compiuto 21 anni d’età.

4. Con queste norme veniva disposta la compilazione delle liste elettorali in tutti i comuni, dando facoltà al ministro dell’Interno di emanare tutte le leggi necessarie per adeguare le disposizioni vigenti appunto a questa prima compilazione.

5. Si tratta delle donne che - pur in possesso di regolare libretto sanitario - esercitano il meretricio fuori dai luoghi autorizzati dalle norme che regolano appunto la prostituzione di stato.